2010년 3월에 영국의 기업혁신기술부에 따르면 전세계 산업별 R&D투자 중 제약ㆍ바이오산업이 1위로 연간 약 126조 원이 투자된다고 보고하고 있고, 이는 현재의 IT, 자동차 산업 중심에서 미래는 제약산업 중심으로 주도산업이 재편될 것으로 예상될 수 있다.

또한 WTO, FTA 등 시장 개방으로 제약산업의 경쟁우위 선점을 위한 국가 간, 기업 간 경쟁 심화가 가속되고 중국, 인도 등 Pharmerging 시장 중심으로 급속하게 시장이 재편되고 있으며 이들 국가가 새로운 강자로 급부상하고 있다. 특히 IMS에 의하면 중국은 2009년 기준으로 5위에서 2013년에 3위로 시장이 확대될 것으로 예상하고 있다.

지금의 국내 제약산업은 다양한 환경변화에 따라 보다 능동적이고 적극적으로 극복할 수 있는 노력이 요구되고 있다. 의약품 리베이트 처벌강화 등 산업투명성 확대에 따른 변화된 경영활동 요구, GMP기준 선진화를 위해 기업별 미국의 GMP수준으로 향상하기 위해 시설자금의 막대한 투자, 약제비 적정화방안 및 시장형 실거래가 상환제등 지속적인 약가인하 정책에 따른 제약기업의 수익 악화 등 여러 어려움에 직면하고 있다.

이와 같은 국내 제약산업의 다양한 환경변화는 그간 안정된 보험급여체계 및 제너릭 중심의 내수시장에서 보다 발전적이고 선진화된 산업으로 거듭나기 위한 산고(産苦)일 것이다.

결국 이와 같이 제약산업이 다양한 환경변화에 보다 능동적이고 발전을 모색하기 위해서는 글로벌화, 전문화를 통한 산업구조 선진화을 위해 정부와 기업의 노력이 필요하고 한편으로는 제약기업이 미래를 준비하기 위해서는 정부의 R&D투자 재원은 한계가 있으므로 결국 보다 중요한 것은 제약기업이 자발적으로 R&D투자 유도의 동기부여와 효율적인 신약개발 R&D전략이다.

기업의 자발적 R&D투자 유도방안

제약기업의 핵심 미션인 신약개발은 막대한 연구개발비와 성공률이 낮은 위험이 수반됨에도 불구하고 인류건강의 증진과 산업의 발전을 위해서 신약개발은 지속적으로 필요하다.

그러나 신약개발에 천문학적인 개발비가 들고 성공한 신약이라도 연구개발비 이상의 이익을 거둘 확률은 30%에 불과(Matthew Avery, 2008년)하며, 최근 신약개발에 소요되는 비용은 점차 확대돼 개발기간 및 실패가 증가함에 따라 발생하는 생산성의 저하는 곧 기업의 R&D투자의 위축으로 이어질 수 있다.

따라서 이와 같은 신약개발의 트렌드를 고려한다면 제약기업이 보다 능동적이고, 적극적으로 R&D투자를 이끌기 위한 동기부여가 필요하다.

첫째가 지식재산권의 보호이다. 신약개발의 연구 성과물은 기술이 공지되면 도용하기가 용이하기 때문에 특허와 같은 지식재산권의 보호와 같은 인센티브가 제공되어야 한다.

타 산업은 특허출원과 동시에 실시가 가능하나 제약산업 분야는 오랜 기간 임상시험과 인허가과정을 수반하기 때문에 특허보호기간이 최장 5년 연장(특허존속기간 연장제도)되고 있고, 특허제도가 없었다면 현재의 제약발명 중 40%만 개발되었을 것(미국 FTC, 1996년)이라는 발표 등에서 미뤄볼 때 적절하고 합리적인 지식재산권 보호가 요구되고 있다.

국내는 특허 등 지식재산권 보호 수준이 선진국 수준이나 미래 트렌드 및 외국사례에서 저출산ㆍ고령화대책과 희귀질환과 관련하여 연구개발에 대한 인센티브제도가 마련이 필요하다.

국내는 재심사제도(PMS, Post Marketing Surveillance)를 통해 실질적인 인허가 자료가 보호되고 있으나 보다 명시적인 자료보호제도의 마련이 필요하다.

또한 국내는 소아의약품의 안전성 및 유효성의 임상시험이 활발하지 못한데 소아의약품 및 과학의 발달과 질환의 변경에 따라 확대되고 있는 희귀의약품에 대한 선진국 수준의 자료보호제도 마련이 필요하다.

둘째로 의약품 가격(약가)은 제약기업의 경영활동을 위한 재원으로 기업매출과 R&D투자 확대와 연계되고 있으며 미국연방정부가 1980년대와 1990년대 CPI(소비자 물가지수)의 성장률에서 의약품 가격 성장률을 제한했었다면 R&D 투자는 30% 낮아졌을 것(Giaccotto et al., 2005년)이라는 발표 내용과 같이 의약품 가격(약가)은 기업의 R&D투자와 연계되고 있다.

인구고령화에 따라 건강보험의 재정은 어려움이 야기되고, 지속적인 약가인하 정책으로 제약기업은 R&D, 수출활로 개척 등 선순환 구조의 재원 확보 어려움이 가중되고 있다.

따라서 건보재정의 안정화와 산업 육성과의 유기적이고 균형적인 정책이 바람직할 것이다.

최근 실시되고 있는 시장형 실거래가 상환제도 시행에 따른 의약품의 입찰 등 부작용에 대한 대책 마련과 최종 전달체계인 지속적인 약가인하 정책보다는 노인의료비 대책 등 종합적인 의료전달체계 관점에서 접근이 필요할 것이다.

마지막으로, 기업의 자발적인 신규 R&D투자를 유도하기 위해서는 세제상의 지원이 필요한 핵심 분야로 물가연동방식 또는 매출액연동방식을 적용할 경우 세액공제가 기업이 신규의 R&D투자를 유도함에 가장 효과(Bloom-Griffith-Klemm, 2001년)적인 것으로 보고되고 있다.

정부는 기업의 자발적인 R&D투자 유도를 위해 전 세계 최고 수준의 조세특례를 시행하고 있으나 제약산업 부문만큼은 보다 현실적인 측면에서 접근할 필요성이 있다.

지난해 3월 기획재정부가 신성장동력 및 원천기술부문에 유전자치료제, 항체치료제, 줄기세포 치료제, 바이오시밀러 등 바이오의약품과 혁신형 신약후보물질 발굴기술 등을 R&D 세제 지원 대상에 적용(기획재정부 공고 제2010-68호)한 것은 환영할 만하다.

그러나 국내 제약산업 중 합성의약품이 약 80% 이상을 차지하고 있고, 신약개발에 소요되는 총 개발 자금 중 전임상을 제외하더라도 약 50%가 임상시험에 소요되고 있어 보다 근본적인 차원에서 실효성을 증대하기 위해서는 임상부문까지 조세특례가 적용되어야 할 것으로 판단된다.

신약개발 효율화를 위한 R&D전략

최근 여러 가지 환경에 따라 생산성의 지속적인 감소, 신약허가 기준의 강화, 보험 재정 절감의 필요성 증대 및 신약의 라이프사이클(Lifecycle) 축소 등의 현상이 발생하고 있다.

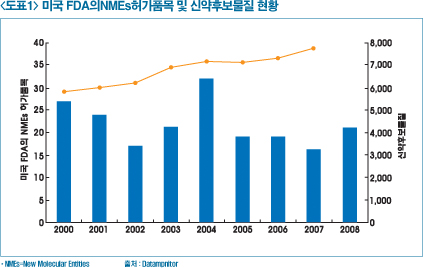

제약기업의 신약개발을 위한 R&D투자는 지속적으로 증가함에도 불구하고 미국 FDA에서 NMEs(New Molecular Entities)허가 품목은 지속적으로 감소하고 있다.

지난 2000년부터 2008년까지 신약후보물질은 5,000개에서 8,000개로 약 55% 증가됐으나 임상승인 성공률과 FDA 최종 승인된 품목은 2008년 기준으로 24개 품목에 불과해 신약개발의 생산성이 지속적으로 감소되고 있다(도표 1).

이는 신약 허가 기준의 강화와 연관되고 있다. Merck사의 Vioxx(성분명 Rofecoxib)를 복용한 환자가 사망하는 사건이 발생한 후 허가 품목이 취소(2007년)되면서 미국 FDA와 유럽 EMEA 등 허가 당국들은 좀 더 많은 자료를 요구하고 있고, GSK의 Avandia(성분명 rosiglitazone)의 심장질환 부작용으로 인해 당뇨병 치료제의 새로운 가이드라인이 설정(2007년)되고 있다.

또한 신약개발의 R&D 생산성뿐만 아니라 투자한 재원을 회수하기 위한 라이프사이클이 점점 짧아지고 이에 따라 신약 허가소요기간의 확대되고 있으며 신약이 출시돼도 유사신약(Me-too Drug)이 증가함으로써 다른 브랜드 신약들과의 경제성 평가를 통해 대체되거나 개발기간 확대에 따라 특허 보호기간이 짧아지고 있다.

최근 국내 몇몇 제약사의 라이선싱 중단 사례에서도 볼 수 있듯이 임상 I, II상 후보물질은 증가되고 있으나 임상 III상 후보물질이 감소되는 양상을 보이고 있다.

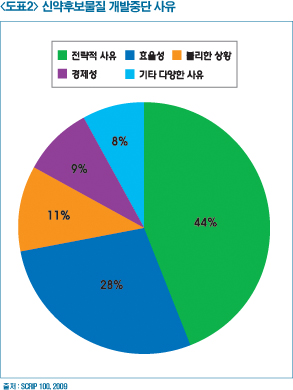

이와 같이 신약개발의 생산성 저하, 라이프사이클의 축소에 따른 재투자의 어려움, 라이선싱을 통해 기술이전을 해도 개발이 중단되는 등의 어려움을 극복하기 위해서는 다른 시각에서의 신약개발 효율화 차원에서 새로운 방식의 R&D전략이 요구되고 있다.

첫째, 신약개발의 R&D생산성 저하 등의 대안으로 질환별 틈새시장(Niche Market) 또는 제2용도와 같은 개량시장에 대한 관심이 고조되고 있다.

틈새시장은 경쟁사와의 경쟁이 덜하고 허가가 상대적으로 수월하기 때문에 시장 접근성이 용이하다는 이유에서다.

한편 블록버스터 의약품은 ▶대형 의약품(1백만 명/$1,000/년간) ▶니치의약품(1십만 명/$10,000/년) ▶희귀의약품(1만 명/$100,000/년) ▶최상 희귀의약품(5천 명/$200,000/년)으로 분류될 수 있는데 블록버스터(Blockbuster)의 개념적 정립이 필요하다.

과거에는 환자 수가 많은 대형 의약품을 중심으로 시장을 예측해 왔지만 결과적인 성과는 동일하게 접근할 수 있을 것이다.

미국 암젠의 경우, 1980년대 초반 몇몇의 연구자의 설립을 통해 희귀질환 의약품 개발로 이어지고 이로써 거대 제약기업으로 탄생한 사례는 좋은 예일 것이다.

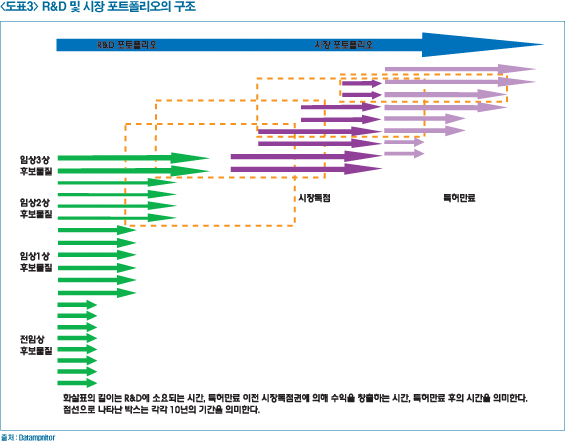

둘째, R&D 포트폴리오 및 마케팅 포트폴리오의 적절한 연계이다. 창조적 라이프 사이클 관리를 통해 브랜드의약품의 판매기간을 확대하는 한편 R&D의 병목을 줄여 R&D시간을 축소하고 생산성을 확대해야 한다(도표 3).

또한 초기 단계 임상시험의 안전성과 유효성 자료 확보를 통해 의약품 개발 중단여부를 결정함으로써 임상 II/III의 병목을 줄이고 전통적인 R&D전략을 줄여 미래 발생할 비용을 절감해야 할 것이다.

팜뉴스

다른기사 보기

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.