프라수그렐은 티에노피리딘계(thienopyridine) 제제(ADP 수용체 저해제)의 하나로, 혈소판 상의 ADP수용체인 ‘P2Y12’와 강력하게 결합하며 혈중 ADP와 수용체의 결합을 저해한다.

이 약물은 이러한 작용기전에 의해 혈전의 형성을 억제하게 되는데 혈소판의 수명은 8~10일간으로 장기간 효과가 지속된다. 같은 클래스의 약제로는 티클로피딘과 클로피도그렐 등 2가지 제제가 있으며 임상현장에서도 사용되고 있다.

간에서 대사 횟수 적어 신속한 효과 기대

티에노피리딘계 제제는 프로드럭(pro drug)으로, 체내에 들어가서도 약제 그 자체는 약리작용을 나타내지 않으며 간이나 소장에서 대사돼 활성대사물이 되고 그때야 비로소 약리작용을 가진 활성대사물로 변화한다.

프라수그렐과 현재 널리 쓰이고 있는 클로피도그렐과의 작용기전은 <도표1>과 같다.

프라수그렐은 소장에서 거의 100%가 중간체로 된 후 소장ㆍ간에서 한번 대사되고 활성대사물이 된다. 이는 일직선으로 나타낼 수 있는 단순한 대사경로가 특징이다.

한편 클로피도그렐은 소장을 통과할 때에는 대사되지 않고 간에서 85%가 불활화 된다. 나머지 15%의 프로드럭이 간에서 2단계의 대사를 거쳐 활성대사물이 된다.

양자의 커다란 차이는 중간체의 생성률과 간에서 대사 횟수이다. 프라수그렐은 중간체의 생성률이 높고 간에서의 대사 횟수가 적다. 이는 활성대사물이 빠른 시간 내에 많이 생성되기 때문으로, 이로 인해 소량으로 더욱 신속한 효과 발현이 기대되고 있다.

CYP2C19의 유전자 다형 약효에 영향

최근 지견에 따르면 클로피도그렐에는 충분한 효과를 보이지 않는(저반응성) 환자가 있는 데 이러한 배경에는 약물대사경로가 작용한다는 분석이 지배적이다. 아직 해명되지 않은 부분도 많지만 간의 약물대사효소 중 하나인 ‘CYP2C19’의 유전자 다형이 관여하고 있다는 것.

CYP2C19는 간의 약물대사효소 cytochrome P450(CYP)의 분자 종류의 하나. 이는 3종류의 유전자 다형이 있고 다형에 의해 효소활성이 정상, 중등도 저하, 커다란 저하 등으로 나뉜다. 때문에 효소활성이 크게 저하되는 유전자 다형이 존재하면 대사가 충분하게 촉진되지 않아 활성대사물의 생성이 감소하게 된다. 이는 결과적으로 유효 혈중농도에 도달하지 못하고 충분한 약효가 발휘되지 않게 된다.

임상 성적에도 유전자 다형 영향

CYP2C19의 유전자 다형이 치료 성적에 영향을 미친다는 점도 최근 들어 지적되기 시작했다. The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE(2009년 1월 22일자)에는 클로피도그렐을 투여한 급성심근경색 환자를 CYP2C19의 유전자 다형으로 나누어 치료효과를 비교한 데이터가 게재됐다. 추적조사 기간은 약 1년이 소요됐다.

사망, 급성심근경색, 뇌졸중 등의 발생빈도를 살펴보면 효소활성이 크게 저하된 그룹에서는 21.5%였던 것에 비해 정상 그룹에서는 13.3%였다. CYP2C19의 효소활성이 크게 저하된 그룹에서는 이벤트 발생률이 높았고 이는 기대하는 약효가 나타나지 않을 가능성이 높다는 것을 시사한다.

또 다른 보고에서는 CYP2C19를 저해하는 프로톤펌프 저해제와 클로피도그렐을 병용하면 클로피도그렐의 약효가 떨어진다고 지적됐다.

클로피도그렐은 아스피린과의 병용 하에서 사용되는 경우가 많은데 아스피린 복용 시에는 부작용으로 알려진 소화성 궤양을 예방하기 위해 프로톤펌프 저해제를 병용하는 경우가 많아 특별히 유의해야 한다.

CYP2C19에 관여하는 대사과정은 클로피도그렐이 2회인데 비해 프라수그렐에서는 1회로 CYP2C19에 의한 대사가 비교적 어렵다. 때문에 프라수그렐은 효소활성이 크게 저하되는 그룹에서도 일정 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대되고 있다.

다만 현재는 임상현장에서의 에비던스가 충분히 있다고는 말하기 어렵기 때문에 향후 풍부한 에비던스 구축이 요구된다.

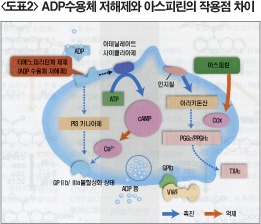

아스피린과 프라수그렐의 차이 대표적인 항혈소판제인 아스피린과 지난해 7월 미국 FDA에 의해 승인된 프라수그렐에는 어떠한 차이가 있을까. 혈전이 생기는 과정을 통해 양제를 비롯한 항혈소판제의 작용기전과 그 차이점을 소개한다. 혈전은 어떤 과정을 거쳐 생기는 것일까(도표2 참조). 동맥경화가 진행되고 혈관내피에 상처가 생기면 혈소판의 점착현상이 일어난다. 이것이 혈소판 활성화를 본격적으로 일으켜 트롬보키산A2(TXA2), ADP 등의 활성화물질을 방출한다.  혈소판 활성화물질의 방출에는 2가지의 경로가 있다. TXA2의 방출에 관여하는 ‘아라키돈산’을 중심으로 하는 경로와 ADP의 방출에 관여하는 ‘사이클릭 AMP(cAMP)’를 중심으로 하는 경로가 그것. 아라키돈산을 중심으로 한 경로에 작용하는 약제로는 아스피린, 오자그렐 등이 있다. 아스피린은 사이클로옥시게나제(COX)를 저해하고 혈소판 응집 억제작용을 발휘한다. 한편 cAMP를 중심으로 하는 경로에 작용하는 약제에는 클로피드그렐과 프라수그렐 등 티에노피리딘계 제제(ADP 수용체 저해제)와 시로스타졸 등의 ‘cAMP대사 작동약’ 등이 있다. 티에노피리딘계 제제는 ADP 수용체인 P2Y12를 특이적으로 저해한다. P2Y12 수용체를 저해함으로써 cAMP 농도가 상승한다. 혈소판 활성화의 최종과정인 출구에 해당하는 ‘GPⅡb/Ⅲa’를 불활성화한다. 이것에 의해 혈전의 형성이 억제된다. 이러한 과정에 대해 시로스타졸은 cAMP를 분해하는 포스포디에스테라제(Phosphodiesterase, PDE)라는 효소를 저해하는데, 혈소판 내의 cAMP 농도를 상승시키고 약효를 발휘하는 것이다. 이 외에 GPⅡb/Ⅲa를 저해하는 약제도 있다. GPⅡb/Ⅲa는 혈소판끼리 응집해 혈전을 증대시키는 과정에 관여한다. 키메라 모노클로널 항체인 Abciximab는 항혈소판 작용은 강력하지만 출혈 위험이 있는 으로 알려져 있다. 유럽 및 미국에서는 혈전 발현 위험이 높은 관동맥질환 환자에 사용되지 않고 있지만, 일본에서는 임상시험에서 유효성이 나타나지 않았기 때문에 개발 중지된 바 있다. |

복합 엔드포인트 유의한 차이 - TRITON 시험

실제로 프라수그렐을 임상에서 사용할 때의 유효성 및 안전성은 어떠할까. 지난 2007년 미국 올랜도에서 열린 미국심장협회(AHA) 학술대회에서 공표된 동제의 임상 3상 시험 ‘TRITON TIMI-38’에서 얻어진 에비던스에 관심이 모아진 바 있다.

시험은 PCI(경피적관상동맥형성술)을 받은 ACS(급성관상동맥증후군) 환자 1만 3,608명을 대상으로 실시됐다. 동 시험은 中等度~重症 환자까지 포함되어 있는 것이 특징이다.

아스피린 병용 하에서 ▶클로피도그렐 투여군(loading dose(초기 대량 투여) : 300mg, 유지용량 : 75mg) 6,795명 ▶프라수그렐 투여군(loading dose : 60mg, 유지용량 : 10mg) 6,813명을 2그룹으로 나누어 랜덤으로 할당해 6~15개월간 투여, 치료효과와 안전성을 비교했다. 치료기간은 평균 14.5개월이었다.

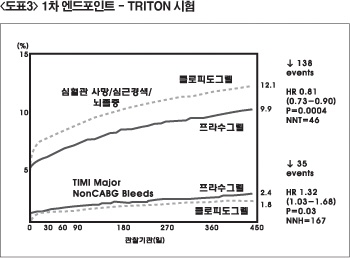

주요 평가항목은 심혈관 사망, 비치사적 심근경색, 비치사적 뇌졸중 등의 발현에 대한 복합 엔드포인트였다(도표 3).

스텐트 혈전증 유의적 억제

이 시험의 대상자인 PCI 수술 후 환자에 있어서 관리의 포인트가 된 것은 스텐트 혈전증 발현의 억제이다. 이는 스텐트 혈전증 발현이 사망으로 이어지는 케이스가 적지 않기 때문이다. 발현을 미연에 방지할 목적으로 아스피린과 티에노피리딘계 제제(현재는 클로피도그렐)의 병용을 약 1년간 지속적으로 하는 것이 표준으로 알려져 있다.

시험결과에 따르면 스텐트 혈전증의 발현률은 클로피도그렐 투여군에서 2.4%(142명)였던 것에 비해 프라수그렐 투여군에서는 1.1%(68명)로 유의하게 적은 결과를 보였다.

또한 이 시험에서는 투여 개시부터 3일째까지와 3일 이후로 나누어 유효성을 검토한 해석도 시행했다.

이에 따르면 투여 개시 3일째까지의 주요 평가항목의 발현률은 클로피도그렐 투여군에서 5.6%인 것에 비해 프라수그렐 투여군에서는 4.7%였다. 유의할 만한 차이는 나타나지 않았지만 18%의 리스크 감소효과를 보였다.

반대로 투여 개시 3일 째부터 투여 종료까지의 주요 평가항목의 발현률에서 클로피도그렐 투여군은 6.9%, 프라수그렐 투여군은 5.6%로 20%의 리스크 감소효과를 나타냈다.

이러한 결과를 바탕으로 ‘아스피린+프라수그렐 약 1년간 병용’의 유효성이 입증됐다.

다만 PCI 수술 후 1년 이상이 경과한 이후 스텐트 혈전증이 발생하는 사례도 있기 때문에 향후 보다 장기 데이터의 집적이 요구되고 있다.

출혈 위험도 및 악성종양 발현빈도 과제

프라수그렐은 TRITON 시험 결과를 통해 출혈 위험과 악성종양의 증가에 대한 우려가 향후 과제로 떠올랐다.

우선 중도출혈은 클로피도그렐 투여군에서 1.8%(111명) 나타난 것에 비해 프라수그렐 투여군에서는 2.4%(146명)로 프라수그렐 투여군에서 다소 높은 결과가 나왔다.

이 가운데 치사적인 출혈에 있어서도 클로피도그렐 투여군은 0.9%(56명)였는데 프라수그렐 투여군에서는 1.4%(85명)로 집계됐다.

출혈 위험도가 높은 환자는 해석 결과 ▶75세 이상인 고령자 ▶체중 60kg 이하인 자 ▶일과성뇌허혈발작(TIA) 또는 뇌졸중 병력을 가진 자 등으로 분석됐다. 때문에 이들 환자들은 투여량을 줄이는 것도 염두에 두고 투여계획을 세워야 할 필요가 있다는 전문가들의 분석이다.

위험도와 이점 감안 유의한 사용 필요

위험도와 이점을 감안한 효과를 살펴보면(심혈관 이벤트의 억제효과-출혈 위험도) 클로피도그렐 투여군은 13.9%, 프라수그렐 투여군은 12.2%였다. 프라수그렐의 투여에 의해 심혈관 이벤트 발현이 13% 억제되고 있어 효과의 강력함을 보이고 있다. 또한 출혈 위험도가 높은 그룹에서는 유의한 차이를 보이지 않았다.

항혈소판 치료제의 항혈소판 응집 능력이 지나치게 높아진 결과 출혈을 일으킨다는 견해도 있으며 증례에 있어서 유효성과 균형을 감안해 사용할 필요가 있다는 분석이다.

또한 FDA는 동제의 승인과 관련, 출혈이 일어난 경우에 대비해 어느 정도로 신속하게 혈소판 수혈을 시행하면 혈소판의 기능이 회복될 지 건강한 사람을 대상으로 검토하는 시험을 ‘Post-Marketing Requirements’에서 요구했다.

악성종양 발현빈도 적극적 데이터 수집 요망

악성종양과 관련, TRITON 시험에서는 결장종양이 클로피도그렐 투여군에서 4증례, 프라수그렐 투여군에서 13증례가 보고됐다.

이러한 발현 사례와 관련해 동 시험은 악성종양의 위험을 검토하는 시험이 아니었기 때문에 악성종양의 발현과 프라수그렐과의 연관성은 밝혀지지 않았다.

FDA는 프라수그렐의 안전성을 담보하기 위해서는 현재 진행 중인 ‘TRILOGY’ 시험에서 발암에 관한 적극적인 데이터를 시판 후에 수집할 필요가 있다고 밝혀졌다.

TRILOGY 시험은 세계 35개국에서 적응확대를 목적으로 실시되고 있다. 대상은 관동맥혈행재건술(CABG)을 예정하고 있지 않은 불안정협심증, 비ST상승형심근경색의 약제치료환자 1만 300명이다.

이 시험에서는 ▶클로피도그렐 투여군(loading dose : 300mg, 유지용량 : 75mg) ▶프라수그렐 투여군(loading dose : 30mg, 유지용량 : 체중 및 연령에 대응해 5mg 또는 10mg) 등 2그룹으로 나누어 심혈관 사망, 심장발작, 뇌졸중의 리스크 감소효과를 비교하게 된다.

각국의 의료사정 차이에 따라 CABG 등에 대한 수술 부담이 크고 약물요법이 중심이 되는 국가 및 지역도 있어 이러한 니즈에 의거, 적응 확대를 단행한 것.

프라수그렐은 유럽 및 미국 8개국에서 이미 판매 중이고 일본에서는 임상 제2상시험 중이다. 일본인은 비교적 출혈 위험도가 크기 때문에 미국에서 사용하는 용량을 그대로 적용하지 않고 일본인에 적합한 용량을 검토해야 한다는 의견이 지배적이다.

Ticagrelor, 신속한 효과 발현에 기대

현재 유효성과 함께 사용방법의 편리성 등을 감안해 뇌ㆍ심혈관 이벤트의 발현 억제에 대한 표준요법으로 아스피린+티에노피리딘계 제제(ADP 수용체 저해제)인 클로피도그렐 병용요법이 쓰이고 있다.

또한 새로운 티에노피리딘계 제제의 개발이 진행되고 있는데 프라수그렐이 지난해 7월 미국에서 승인된데 이어 이어 ‘Ticagrelor’도 임상현장에 등장했다.

Ticagrelor는 클로피도그렐 및 프라수그렐과 마찬가지로 혈소판의 ADP 수용체인 P2Y12와 강력하게 결합해 혈전형성을 억제하는 약제이다.

기존 치료제가 간에서 대사되기 시작해 효과를 발현하는 프로드럭인 것에 비해 Ticagrelor는 이미 활성대사물이라서 대사과정 없이도 효과를 발휘하는 특징을 지녔다.

최근 클로피도그렐은 간의 약물대사효소 중 하나인 CYP2C19 유전자 다형에 의해 효과가 약해진다는 점이 문제로 지적되고 있는데 Ticagrelor는 이 점을 고려하지 않아도 사용가능하다는 점에서 주목받고 있다.

중등도~고도인 고위험군 급성관동맥증후군(ACS) 환자 1만 8,624명을 대상으로 세계 43개국에서 실시된 국제공동 임상 3상 시험인 ‘PLATO’의 결과는 다음과 같다.

이 시험은 아스피린을 기본으로 ▶Ticagrelor 추가 투여군(loading dose(초기 대량 투여) : 180mg, 유지용량 : 90mg×2회/1일) 9,333명 ▶클로피도그렐 추가 투여군(loading dose : 300~600mg, 유지용량 : 75mg/1일) 9,291명 등 2그룹으로 나누어 6~12개월간 치료를 시행했으며 평균 투여기간은 277일이었다. 주요 평가항목은 심혈관 사망/심근경색/뇌졸중 발현의 복합 엔드포인트였다.

그 결과 투여 시작부터 1년이 경과한 시점의 주요 평가항목의 이벤트 발현률은 클로피도그렐 추가 투여군 11.7%, Ticagrelor 추가 투여군 9.8%로 Ticagrelor 추가 투여군에서 유의하게 발현이 억제된 것을 알 수 있었다.

그 중에서도 특히 주목할 만한 것은 클로피도그렐 보다 유의하게 심혈관 사망을 억제했다는 점으로(Ticagrelor : 5.1%, 클로피도그렐 4.0%) 클로피도그렐과의 비교에서 심혈관 사망의 억제를 보인 최초의 약제였다.

한편 뇌졸중의 발현 억제효과는 Ticagrelor 투여군에서 1.5%, 클로피도그렐 투여군에서 1.3%로 유의한 차이는 나타나지 않았다.

호흡곤란 증상 발현, 임상현장 요주의

주목되고 있는 출혈위험 문제와 관련, 안전성의 주요 평가항목에 의거하면 큰 출혈은 클로피도그렐 투여군 11.20%, Ticagrelor 투여군 11.58%로 유의한 차이는 보이지 않았다.

다만 Ticagrelor 투여군은 작은 출혈이 많은 것으로 보고됐으며 큰 출혈과 작은 출혈을 포함하면 클로피도그렐 보다 출혈위험이 높은 것으로 분석됐다.

임상현장에서 향후 과제로 지목되고 있는 것은 가장 많은 부작용으로 보고되고 있는 호흡 곤란이다.

호흡 곤란의 발현률은 Ticagrelor 투여군에서 13.8%였다. 클로피도그렐 투여군의 7.8%를 유의한 수준으로 웃도는 결과를 보였다.

호흡 곤란에 의한 사용 중지도 Ticagrelor 투여군(0.9%)이 클로피도그렐 투여군(0.1%)을 웃돌았으며 임상 현장에 있어서는 주의를 요한다는 지적이 제기됐다. 이 약제는 아스트라제네카가 개발을 진행하고 있으며 일본에서는 임상 제2상 시험을 준비 중에 있다.

클로피도그렐 고용량 PCI에서 효과 증대

표준요법인 클로피도그렐+아스피린 병용요법도 보다 유효성을 높이려는 시도가 이어지고 있다. 클로피도그렐에서 충분한 효과를 얻지 못하는 환자의 경우 초기 투여 시 효과 발현까지 시간이 다소 걸리는 것으로 지적되고 있다.

‘CURRENT-OASIS 7’ 시험은 24시간 이내에 PCI 시행을 예정하고 있는 ACS 환자 2만 5,087명이 대상이 됐다.

▶클로피도그렐 2배 용량 투여군 1만 2,508명 ▶클로피도그렐 표준 용량 투여군 1만 2,579명 등 2그룹으로 나누어 각각 아스피린 고용량 투여군(300~325mg/일)과 아스피린 저용량 투여군(75~100mg 투여군)으로 나누어 진행됐으며 추적기간은 총 30일이었다. 주요 평가항목은 심혈관 사망, 심근경색, 뇌졸중의 발생률이다.

클로피도그렐의 용량에 따라 심혈관 이벤트 발현률을 살펴보면 2배 용량 투여군은 4.2%, 표준 용량 투여군은 4.4%로 커다란 차이는 보이지 않았다.

큰 출혈은 2배 용량 투여군은 2.5%, 표준 용량 투여군은 2.0%로 비슷한 결과를 보였다. 다만 PCI 시행증례에 대한 분석결과 심혈관 이벤트의 발현 위험은 2배 용량 투여군(8,548명)에서 3.9%, 표준 용량 투여군(8,684명)에서 4.5%로 2배 용량 투여군에서 다소 낮게 나와 투여량을 늘린 것에 대한 효과를 보였다.

PCI의 과제로 지목되고 있는 스텐트 혈전증의 발현률도 투여 시작 1주간 후부터 차이를 살펴보면 2배 용량 투여군에서 1.6%, 표준 용량 투여군에서 2.3%로 투여량 증가에 의해 발현이 억제되고 있음을 알 수 있다.

또한 스텐트 혈전증의 발현 억제효과는 고용량 아스피린+고용량 클로피도그렐이 가장 강한 것으로 조사됐다. PCI 시행례에 대한 스텐트 혈전증의 발현 억제를 기대하는 순환기 전문의들이 많은 가운데 이번에 도출된 결과는 투여량 증가의 유용성을 입증하는 데이터로 볼 수 있다는 의견이다.

한편 PCI 비시행례에서는 투여량 증가에 의한 효과가 인정되지 않은 것도 중요한 포인트가 될 수 있다.

치료법이나 합병증 등 환자의 심혈관 이벤트 발현 위험을 보면 위험도와 이익 및 용량 등을 감안해 적절한 치료제를 선택하는 것이 중요하다는 판단이다.

신약의 등장으로 변화에 직면한 항혈소판ㆍ항응고 요법. 향후에는 실제 임상 하에서 사용한 경우도 포함한 에비던스의 집적이 주목되고 있다.

긴급 PCI 치료성적 향상과 스텐트 혈전증 개선

PCI(경피적관상동맥형성술)에서는 스텐트 혈전증을 얼마나 예방하느냐가 중요시되고 있다. 스텐트 혈전증은 발현률 자체만으로 보면 1천 명 당 5명꼴로 발생해 낮은 수준이지만, 일단 발현되면 상당수가 사망에 이르기 때문에 발현을 미연에 방지하는 것이 요구되고 있다.

때문에 PCI 후 아스피린+클로피도그렐을 적어도 1년간 투여하는 것이 표준이 되고 있는 상황이다.

클로피도그렐의 등장에 의해 치료성적 및 안전성은 향상됐지만 최근 들어 약제의 체내동태에 관한 새로운 지견이 발표되고 있어 주목된다.

그 중 하나로는 긴급도가 높은 급성관상동맥증후군(ACS) 환자에 긴급 PCI를 시행하는 경우 ‘loading(초기 대량 투여)’하는 방안이다.

ACS 환자의 경우 신속한 효과발현이 요구되고 있는데, 클로피도그렐은 투여로부터 6시간 이상이 경과하지 않으면 충분한 효과가 발휘되지 않는 것으로 알려져 있기 때문. 실제로 loading의 효과를 실감하지 못하는 경우도 적지 않다는 것이 전문가의 견해이다.

프라수그렐은 간에서의 ‘CYP2C19’에 의한 대사가 비교적 잘 되지 않는 약제이기 때문에 효과 발현의 신속함과 함께 불규칙성의 감소가 기대되고 있다.

한 순환기과 전문의는 “일본인에 적합한 용량이 명확해지고 안전성이 확인된다면 바로 사용하고 싶다”는 의견을 밝히기도 했다.

한편 출혈 위험도 우려되고 있는 상황이다. 한 임상의는 “출혈 위험과 혈소판 응집 억제에 의한 장점의 균형은 항상 의식해야만 한다”고 지적했다. 다만 뇌출혈은 혈압 조절이 나쁜 환자에게서 많이 발현되는 경향이 있다. 때문에 뇌신경내과와의 연계를 통해 엄격한 혈압 조절 하에서 치료를 진행해야 출혈 리스크의 위험에서 벗어날 수 있을 것이라는 분석도 있다.

PCI란?

PCI(경피적 관상동맥 형성술)는 혈관 내에 카테텔을 삽입해 동맥경화로 좁아지거나 막힌 혈관을 풍선 등을 사용해 기계적으로 넓히는 치료법이다.

임상현장에서는 지금으로부터 약 30년 전에 도입됐으며 치료 효과를 향상시키는 결과를 가져왔지만, 혈관에 상처가 나 혈관내막의 증식 및 혈전 형성 등이 초래돼 결과적으로 급성폐색, 재협착 등이 일어날 가

능성도 있다는 것이 문제점으로 지적되고 있다.

이 같은 문제를 극복하기 위해 개발된 것이 1990년대부터 임상현장에서 사용되고 있는 스텐트로, 금속 스텐트(bare metal stent, BMS)는 혈관내막 등의 증식을 충분하게 억제하지 못하고 재협착을 일으키는 것이 단점이다.

혈소판 응집력ㆍCYP2C19 유전자 다형 측정으로 치료최적화

프라수그렐은 저농도로 강력한 항혈소판작용을 발휘할 수 있는 약제이다. 같은 티에노피리딘계 제제인 클로피도그렐에는 충분한 효과가 얻어지지 않는 증례가 있다(저반응성)고 보고되고 있다.

이러한 원인은 아직 명확하게 밝혀지지는 않았지만 원인 중 한 가지로 보이는 것은 ‘CYP2C19 유전자 다형’의 존재라는 견해가 있다. CYP2C19 유전자 다형 환자는 효소활성이 낮아 클로피도그렐의 활성화체의 혈중농도가 저하되는 것이 최근 연구결과에서 밝혀진 바 있다.

McLORDD 시험에서는 여러 시설을 대상으로 코호트 관찰연구를 실시했는데 일본인의 경우 CYP2C19 유전자 다형이 많으며 CYP2C19 유전자 다형과 클로피도그렐의 응집 억제효과가 역으로 작용한다는 것을 발견했다.

또한 클로피도그렐 저반응성 환자는 효과가 발현될 때까지 투여량을 늘리지 않으면 심혈관 이벤트 억제효과가 나타나지 않는다는 보고도 있다. 때문에 혈소판 응집력과 CYP2C19 유전자 다형을 검토해 클로피도그렐 투여량을 증가하거나 프라수그렐로 대체하는 등 환자 개개인에 맞는 치료계획을 세우는 것이 중요하다는 전문가의 의견이다.

최근 보고에 따르면 당뇨병 합병증례 등의 고위험군 환자에 대해 아스피린 효과는 충분하지 않다는 것.

다만 프라수그렐은 출혈 위험이 있기 때문에 라크나 경색 등에서 미소출혈을 보이는 증례에 대한 투여는 어렵다는 평가이다. 따라서 MRI를 활용해 미소출혈이 나타나는 환자는 대상에서 제외하는 등의 대책도 필요하다는 지적이다.

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.