[팜뉴스=김응민 기자] 국내 제약바이오 산업이 단순한 성장을 넘어 기술과 수익성을 겸비한 차세대 산업으로 발돋움하는 모양새다. 글로벌 CDMO와 바이오시밀러 중심의 산업 구조에서 기술력과 플랫폼을 앞세운 바이오텍들이 시장의 주도권을 넓혀가며 새로운 도약의 시간을 준비하고 있는 까닭이다.

국내 제약바이오산업이 새로운 성장 사이클에 진입했다. 글로벌 CDMO와 바이오시밀러 중심의 2차 성장기를 지나, 기술력과 플랫폼을 앞세운 바이오텍들이 시장의 주도권을 넓혀가고 있다.

유진투자증권 권해순 애널리스트는 지난 12일 한국보건산업진흥원이 개최한 '2025 글로벌 오픈이노베이션 위크'에 연자로 나서 'K-바이오 3.0 시대, 새로운 성장 국면으로의 진입(Korea Biopharma 3.0: The next growth era)'이라는 주제로 발표를 진행했다.

권 애널리스트는 "국내 제약바이오 산업은 제네릭 위주의 내수 시장 확대와 CDMO 및 바이오시밀러 성장기를 지나 제3성장기(Korea Biopharma 3.0)'에 진입했다"라고 분석했다.

이어 "특히 지난 2023년 이후 기술이전 확대, 신약 파이프라인 진전, 글로벌 빅파마와의 파트너십 체결 및 AI 헬스케어 산업 성장세가 국내 제약산업 체질을 근본적으로 바꾸고 있다"라고 덧붙였다.

국내 제약바이오 산업은 2000년대 초반 제네릭을 중심으로 내수 시장이 확대된 1차 성장기를 거쳐 2015년 이후 삼성바이오로직스와 셀트리온 등 대형 바이오사들이 CDMO 및 바이오시밀러를 앞세운 2차 성장기를 지나 현재의 3차 성장기에 접어든 상황이다.

주목할 점은 제3성장기에 접어든 국내 제약바이오 산업이 탄탄한 기술력을 바탕으로 새로운 도약기를 맞이하고 있다는 것이다.

권 애널리스트는 "대형 바이오기업 중심의 성장 국면을 지나, 기술과 데이터로 무장한 바이오텍이 시장의 핵심 축으로 떠오르고 있다"고 진단했다.

실제로 국내 바이오텍의 글로벌 기술이전 현황을 살펴보면, 2025년 전체 라이선스 아웃 체결 건수는 2022년 대비 약 3배 수준으로 급증했다.

2023년부터 2025년까지 30건 이상의 대규모 기술이전이 이뤄졌으며, 이는 단순한 기대가 아니라 제약바이오 시장에 있어 '신뢰 회복의 지표'라는 설명이다.

이러한 변화는 기업의 가치적인 측면에서도 관찰됐다.

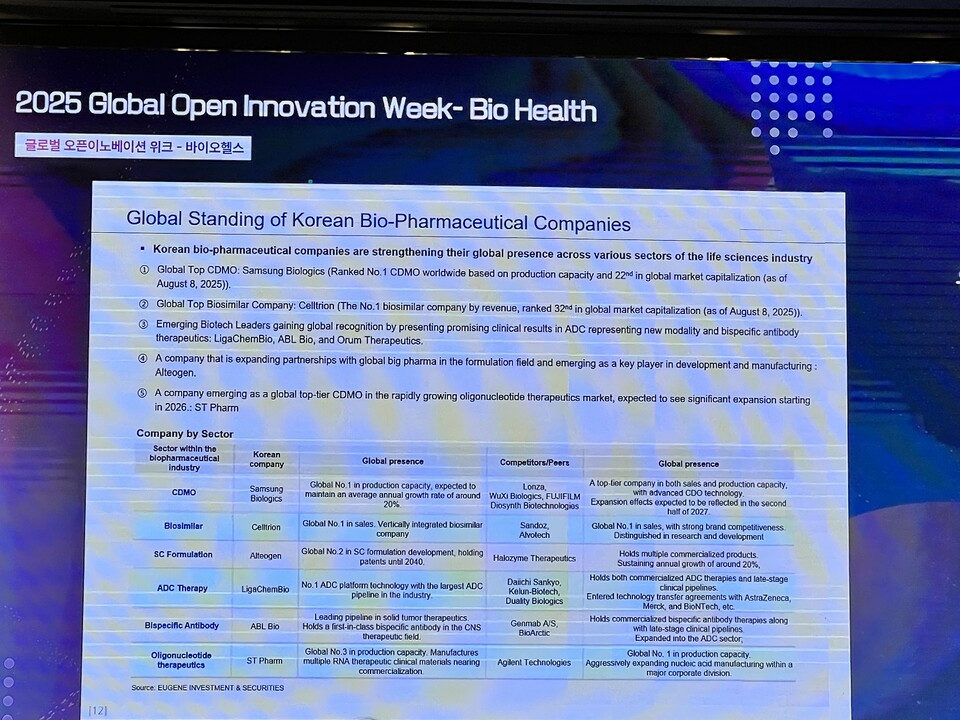

시가총액 기준 글로벌 순위를 살펴보면, 삼성바이오로직스는 CDMO 부문에서 글로벌 상위 20위권에 진입했고 셀트리온은 바이오시밀러 분야 30위권에 올랐다. 바이오 플랫폼 기업 알테오젠 역시 글로벌 50위권 내로 진입하며 저력을 과시했다.

구체적으로 알테오젠은 피하주사(SC) 제형 플랫폼 'ALT-B4'를 기반으로 머크·사노피·다이이찌산쿄 등 글로벌 제약사와 다수의 기술이전 계약을 체결했다. 특히 글로벌 블록버스터 항암제 '키트루다'의 SC제형 개발에 핵심 기술을 제공하고 있다.

리가켐바이오는 항체약물접합체(ADC) 분야의 강자로 부상하고 있다. 유진투자증권이 제시한 'Global ADC & Bispecific Antibody Pipeline'에 따르면, 리가켐바이오의 TRAP2 ADC는 2025년 임상 2상 진입을 앞두고 있다.

이뿐만이 아니다. 에이비엘바이오는 이중항체 플랫폼 '그랩바디(GrabBody)'를 기반으로 암과 퇴행성 신경질환 분야에서 괄목할 만한 성과를 내고 있다.

특히 행사가 열린 당일(12일)에 글로벌 제약사 일라이 릴리와 그랩바디 플랫폼 기술이전 및 공동 연구개발 계약 체결 소식이 전해졌는데, 계약금 약 600억원을 포함해 총 3조 8000억원 규모의 대형 잭팟이다.

에스티팜은 올리고뉴클레오타이드(oligonucleotide) 치료제 CDMO 분야에서 세계 Top3 수준의 생산능력을 보유하고 있다. 또한 2030년 이후 대사질환과 CNS 치료제 시장 진입을 목표로 개발 중인 파이프라인이 주목할 만하다.

권 애널리스트는 "이들 기업은 기술을 자산으로 하는 '바이오텍(BioTech)'의 전형"이라며 "R&D 효율성과 글로벌 파트너십을 기반으로 산업 경쟁력을 높이고 있다"고 말했다.

그러면서 "이제 K-바이오는 삼성바이오·셀트리온을 넘어, 알테오젠·리가켐바이오·에이비엘바이오·에스티팜 등 기술 중심 기업이 산업의 중심을 옮겨가고 있다"고 평가했다.

그는 2029~2030년이 K-바이오의 '구조적 성장 시기'가 될 것으로 내다봤다. MSD의 '키트루다', BMS의 '옵디보', 애브비의 '린버크' 등 글로벌 블록버스터 의약품 특허가 만료되면서 후속 시장이 열리기 때문이다.

권 애널리스트는 "국내 바이오텍들이 이 시기에 임상 후기 성과를 내면 실질적인 수익 창출이 가능한 '돈 버는 바이오' 시대로 진입할 것"이라고 말했다.

이어 "과거 한미약품·사노피 기술이전 반환 이후 국내 제약사들이 기술력에 주력하며 신약 개발에 성공하고 있는 것처럼, 이번 특허만료 시점은 산업 전반의 재평가 계기가 될 것"이라고 분석했다.

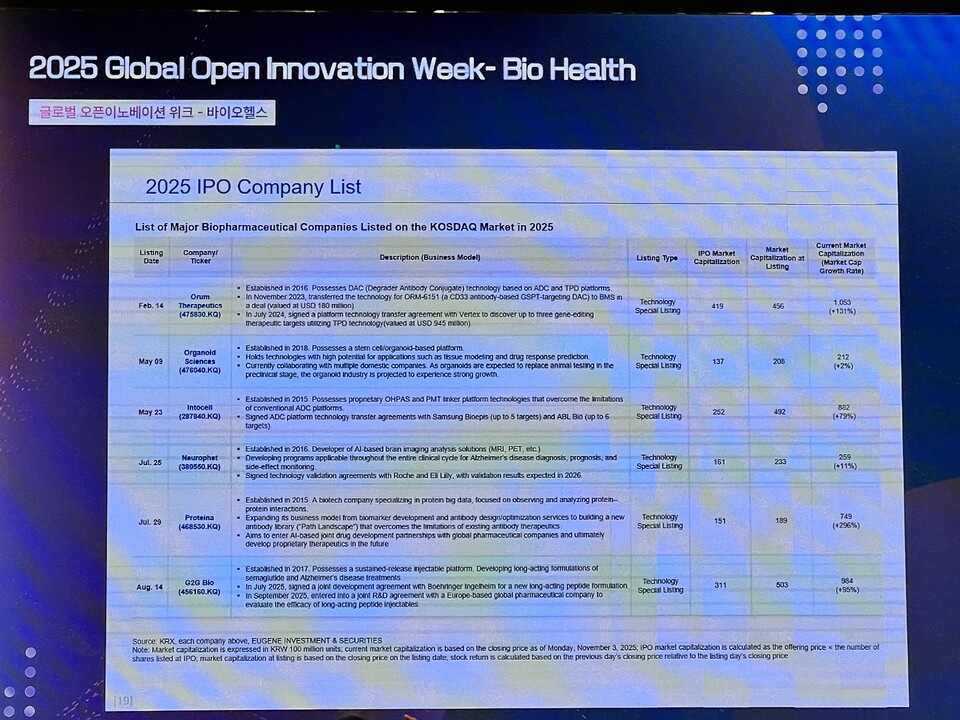

이뿐만이 아니다. 신약 개발 뿐만 아니라 AI와 디지털 헬스케어로의 확장 가능성도 주목할 만하다. 실제로 작년부터 올해까지 국내 증시에 상장한 AI 및 헬스케어 기업들의 시가총액은 꾸준히 증가세를 보이고 있으며 관련 산업도 가파르게 성장 중이다.

권 애널리스트는 "AI 신약개발, 의료데이터, 스마트병동 등 헬스케어 기반 기술기업이 제3성장기의 또 다른 축으로 자리하고 있다"고 말했다.

대표적인 기업으로는 AI 신약개발 기업 '프로티나'와 스마트병동 솔루션 제공업체 '시어스테크놀로지'가 제시됐다.

프로티나는 단백질 상호작용(PPI) 데이터를 분석해 신약 후보를 발굴하는 플랫폼을 운영하고 있으며 시어스테크놀로지는 스마트병동과 AI 진단 솔루션을 앞세워 국내 디지털헬스케어 시장을 선도하고 있다.

그는 "AI·디지털헬스케어는 신약개발과 의료서비스 전반을 잇는 미래 K-바이오의 성장 동력"이라고 평가했다.

끝으로 권 애널리스트는 "2025년 이후는 한국 제약바이오 산업의 리레이팅(Re-rating) 국면"이라며 "2030년 특허만료 사이클과 국내 기업들의 임상 성과가 겹치면 자본시장과 실적 모두에서 새로운 고평가 구간이 열릴 것"이라고 내다봤다.

이어 "K-바이오 산업은 더 이상 '꿈의 산업'이 아니라 기술과 데이터를 기반으로 수익을 창출하는 '현실 산업'으로 진화하고 있다"라며 "투자자들은 단기 이벤트가 아닌 기술력과 임상 데이터의 질에 주목해야 한다"고 조언했다

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?