안검하수와 눈꺼풀연축 등 눈꺼풀 운동 기능장애 환자들을 위한 보조기기가 국내 의료진에 의해 개발됐다. 고려대학교 안산병원 안과 이화 교수는 이 같은 내용의 ‘눈꺼풀 움직임 보조 장치’를 개발, 최근 국내 특허 등록을 마쳤다.

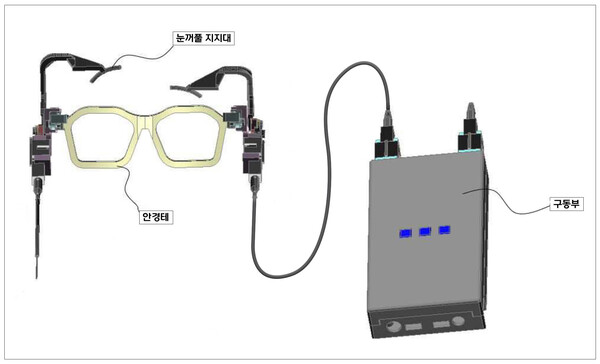

이번 특허 기술은 눈을 뜨고 감는 자연스러운 움직임을 구현할 수 있도록 안경테에 기기를 부착한 장치로, 단순히 눈꺼풀을 들어 올리는 것에 그쳤던 기존의 보조 안경과 달리 일정 시간 후 다시 감기게 하는 등 눈꺼풀의 움직임을 조절할 수 있는 특징이 있다.

안검하수와 같은 의미인 눈꺼풀처짐은 국내 유병률이 대략 8~11% 정도 되며, 눈꺼풀이 수축하여 의도하지 않는데도 눈이 힘껏 감기는 눈꺼풀연축은 133만 명당 12명으로 보고되고 있다. 눈꺼풀처짐의 경우 수술적 치료로 교정할 수 있으나 수술 후 눈꺼풀이 완전히 감기지 않을 수 있어 안구건조증이 심해지거나, 각막염, 각막 궤양이 동반될 수 있다. 눈꺼풀연축은 보톡스 주사로 치료를 시도할 수 있지만 효과가 미약하다. 눈꺼풀이 감기고 떠지지 않는 눈꺼풀운동실행증 환자의 경우 내과적 치료 방법이 없고 눈꺼풀 처짐 교정 등 수술적 치료가 가능하긴 하나 이 역시 눈이 감기지 않을 수 있는 치명적인 단점이 있다.

이 기술은 눈꺼풀을 직접 받쳐주는 지지대, 장치를 안경테에 고정시키는 지지 브라켓, 동력을 전달하는 구동부 등으로 구성된다. 수술 없이도 눈꺼풀의 기능을 정밀하게 보조하고 착용자 맞춤 조정도 가능하다는 점에서 의료기기와 착용형 보조기기의 장점을 모두 갖춘 융합적 설계로 평가받는다. 최초 특허 등록 이후 이 교수는 고려대학교 공과대학 송용남 교수와의 협업을 통해 질환 진단과 관리 기능을 추가하고, 소형화와 개인 맞춤형 기능을 강화한 전자안경으로 연구를 확대해 나가고 있다.

이 교수는 “눈꺼풀을 지지할 수 있는 안경은 1973년 미국에서 처음 소개됐지만, 기계적 지지만 가능해 눈꺼풀 본연의 움직임이나 깜빡임을 반영하지 못하는 한계가 있었다”며 “이 기술은 깜빡임과 같은 자연스러운 눈꺼풀 움직임을 모방, 보조할 수 있다는 점에서 차별화됐다”고 설명했다. 또 “기존 수술이나 보톡스 주사에 반응이 없거나 부작용 우려가 있는 경우 비침습적 대안으로 활용될 수 있다”며 “시력은 정상이지만 눈꺼풀 문제로 인해 기능적 실명 상태에 있는 사람에게 일상 복귀 가능성을 제공할 수 있다”고 강조했다.

경희대병원 이상열·우호걸 교수팀, 바이오헬스분야 연구개발사업 선정

경희대학교병원(병원장 오주형) 내분비내과 이상열, 신경과 우호걸 교수팀이 산업통상자원부가 주관하는 ‘2025년도 제1차 바이오헬스분야 연구개발사업’ 디지털헬스케어 부문에 선정됐다.

경희디지털헬스센터 스핀오프기업 ㈜오디엔을 이끄는 이상열 교수와 우호걸 교수는 서울홍릉강소특구의 메디테크기업 앤서(대표 김재원) 연구진과 ‘AI 기반 중증외상환자 생체신호 모니터링 및 실시간 조기경보 시스템 비컨(BiCON)’ 개발에 나설 예정이다. 해당 사업은 2025년 하반기부터 2029년까지, 약 4년 9개월 간 진행되며 지원 규모는 총 49억 5천만 원이다.

이상열 교수는 “중증외상환자의 생체신호 데이터를 인공지능 기술로 분석하고, 생체 상태의 급격한 악화를 조기에 감지할 수 있는 스마트 의료 솔루션을 구현할 예정”이라며 “의료현장의 실질적 수요를 반영한 디지털 헬스케어 기술의 고도화와 상용화에 앞장서겠다”고 말했다.

우호걸 교수는 “중증외상환자 치료에 있어 시급성과 전문성은 필수적이며 숙련된 전문 인력과 고도화된 감시·치료 시스템이 동반되어야 하지만, 실제 의료 현장은 매우 열악한 상황”이라며 “AI 기반 의료기술을 적극 활용하는 이번 과제를 통해 중증외상환자의 안전을 높이고 국내 디지털 헬스케어 기술의 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 말했다.

한편, 바이오헬스분야 연구개발사업은 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 확보와 첨단 기술 기반 미래 신산업 육성을 목표로, 국가 성장전략에 부합하는 핵심·원천기술 개발을 집중 지원하는 사업이다.

서울성모병원 이윤석 교수, 대장암 수술 K-메디컬 선도

가톨릭대학교 서울성모병원 대장항문외과 이윤석 교수의 ‘새로운 직장암 수술법 연구’가 최다 인용논문으로 선정됐다. 또한 이 교수는 아시아와 미국에서 열린 해외학회에 초청돼 직장암 강의와 수술 시연도 진행해, 대장암 분야의 의료 술기뿐 아니라 연구 부문까지 세계적인 위상을 입증했다.

국제학술지 출판사 와일리(Wiley)는 이 교수가 교신저자로 참여한 ‘새로운 직장암 단일공 로봇수술과 기존 로봇수술의 단기 임상 비교(A comparative study on the short-term clinical outcomes of Da Vinci SP versus Da Vinci Xi for rectal cancer surgery)’ 논문을 가장 많이 인용한 연구(Top Cited Article)로 선정하고 인증서를 수여했다. 이 논문은 두 수술법의 합병증 발생률, 통증 점수, 입원 기간을 비교 분석해 새로운 직장암 단일공 로봇수술의 효과와 안정성을 입증한 연구다. 다만 새로운 직장암 단일공 로봇수술 환자가 상대적으로 암의 병기가 낮은 환자가 포함돼 있어 향후 대규모 연구가 필요함을 덧붙였다.

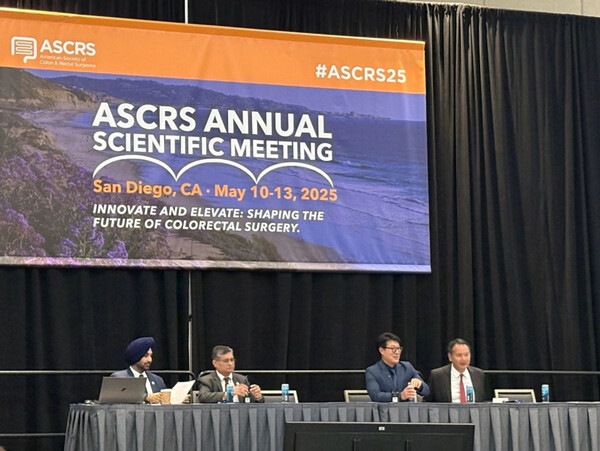

이어 최근 미국에서 개최된 미국대장항문학회(American Society of Colon and Rectal Surgeons)의 초청으로 세계 대장암 분야 전문가를 대상으로 강연을 진행했다. 이 교수는 ‘국제 심포지엄 세션’에서 “측방 림프절 절제술(This is How We Do It- Lateral Node Dissection)”이라는 주제로 골반 측방 림프절 절제술이 보편화돼 있지 않은 미국과 유럽 의사들을 대상으로 한 해당 술기 강의를 전수하여 높은 관심을 받았다.

또한 대장항문외과 배정훈 교수(제1저자)와 함께 진행한 ‘노인 대장암에서 보조 화학요법의 효과’(Oncological Impact of Adjuvant Chemotherapy in Elderly Colorectal Cancer Patients: Does it have a benefit? A Multi-Institutional Retrospective Study) 연구의 교신저자로 최우수 포스터상도 수상했다. 배 교수는 “노인 대장암 특성을 규명하고, 생존 결과를 분석해 노인 환자에게서는 세부 병기에 따라 그 효과가 다를 수 있어, 보조 항암 화학치료에 대한 일반 환자와는 다른 기준이 필요하다”라는 연구라며, “이는 최근 급증하고 있는 노인 대장암 환자에게서 수술 후 보조 항암 치료에 대한 새로운 기준을 제시한 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

또한 이 교수는 대장암 수술을 배우고자 하는 해외 의료진의 요청이 오면 어디든 찾아가 수술 시연과 강의를 진행하고 있다. 이는 ‘의료진에 대한 교육은 외과 의사의 보람 중 하나’라 생각하며, 경제적으로 발전 중인 국가의 의료진이 선진 의료 교육을 통하여 최선의 치료법을 전파하려는 목적이다.

이러한 활동의 일환으로 올해 초 아시아태평양대장항문학회 초청으로 말레이시아 국립병원 ‘Queen Elizabeth Hospital’에서 직장암 수술을 시연했다. 병원의 여건상 로봇수술 장비를 갖추기 힘든 병원 의료진을 대상으로 로봇수술에 대안적 기술을 제시하는 복강경 수술 기법의 라이브 서저리를 진행해 현지 의료진에 새로운 지식을 공유했다. 서울성모병원을 방문해여 배우고자 하는 해외 의료진에게도 본국의 환자에게도 의료 혜택이 돌아가기를 바라는 마음으로 교육을 진행하며, 국제학술대회 초청 강의와 국제 라이브 수술 생중계를 활발히 진행하고 있다.

한편 이 교수는 “최근 젊은 대장암 환자들이 많아지면서 대장내시경 검사 권고를 45세부터로 낮춰야 한다는 얘기가 많아, 실제 외국은 낮춰 권고하는 추세”라며 “대장암의 가장 확실한 예방법은 주기적인 내시경 검사로, 3~5년에 한 번 대장내시경 검사를 받고, 여러 개의 대장용종이 발견되거나 대장암 가족력이 있으면 40세 무렵부터 정기검진을 받는 게 좋다”고 당부했다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?