컴퓨터 단층촬영(CT)을 통해 한국인의 연령별 근육량 수치를 평가할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 건강검진에서 사용한 CT 데이터를 활용해 근감소증을 보다 객관적으로 평가할 수 있다는 점에서 학계의 관심이 집중되고 있다.

고려대학교 안산병원 가정의학과 신정화 교수팀(연구책임자 세명기독병원 핵의학과 양승오 교수)은 이 같은 내용의 ‘한국인에서 컴퓨터 단층촬영(CT) 기반 연령별 골격근 면적의 정상 참조값(Normative Data for Age-specific Skeletal Muscle Area Based on Computed Tomography in Korean population)’ 연구 논문을 발표했다. 해당 연구는 세계적인 노인학 분야 권위지인 ‘Age and Ageing’에 게재가 확정됐다.

근감소증은 나이가 들면서 근육의 양과 기능이 점진적으로 줄어드는 질환으로, 낙상, 골절 위험을 높여 노년기 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 우리나라는 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되고 있어 근감소증 예방과 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그동안 근육량 측정에는 주로 이중에너지 X선 흡수계측법(DXA)이나 생체전기저항분석법(BIA)이 활용됐으며, CT를 활용한 한국인 표준 근육량 데이터는 거의 없어, 정량적 평가와 진단 기준 설정에 어려움이 있었다.

이번 연구는 세명기독병원, 분당차병원, 아주대학교병원, 원광대학교병원 등 4개 의료기관 건강증진센터에서 복부 CT 검사를 받은 20세 이상 건강한 성인 2,637명(남성 1,366명, 여성 1,271명)의 데이터를 분석한 다기관 후향적 연구다. 연구팀은 CT 영상에서 제3요추(L3) 단면의 골격근 면적(SMA)을 정밀하게 측정하고, 이를 키, 체중, 체질량지수(BMI)로 보정한 다양한 골격근 지수(SMI)를 계산했다. 이후 20~39세 젊은 성인 그룹을 기준으로 T-score(개인의 근육량이 젊은 성인 평균 대비 얼마나 부족한지를 표준편차로 표현한 수치)를 산출하여 근감소증 진단 기준점을 설정했다. T-score가 -1.0에서 -2.0 사이면 1단계 근감소증(Class I), -2.0 미만이면 2단계 근감소증(Class II)으로 분류했다.

연구 결과, 근감소증 유병률은 연령 증가와 함께 높아졌다. 2단계 근감소증의 경우, 남성은 지표에 따라 1.0%에서 5.5%, 여성은 1.3%에서 8.3%까지 나타나, 상당수의 고령층이 근감소증 위험에 노출돼 있음을 시사했다. 특히 성별에 따라 근감소증을 판단하는 지표가 달라졌는데, 남성은 단순 골격근 면적(SMA)이, 여성은 체질량지수(BMI)로 보정한 골격근 지수(SMA/BMI)가 근감소증을 가장 잘 반영하는 것으로 확인됐다. 이는 여성의 경우 체지방 등 다른 체성분 요소를 함께 고려할 필요가 있음을 의미한다.

연구 논문의 제1저자인 신정화 교수는 “이번 연구는 건강한 한국인을 대상으로 CT를 이용한 근감소증 진단 참조값을 처음으로 제시한 다기관 연구였다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “건강검진이나 다른 질병으로 복부 CT 검사를 받는 경우, 추가 검사 없이 근감소증 위험도를 함께 평가할 수 있어 통합적인 건강 평가에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

연구 책임자인 양승오 교수는 “암 환자의 경우 근감소증이 예후에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있는데, 그동안 표준화된 CT 기반 진단 기준이 없어 연구에 어려움이 있었다”면서, “이번에 제시된 건강인 참조 데이터는 향후 종양학 분야에서 근감소증의 역할을 규명하고 치료 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료가 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.

학계에선 이번 연구가 한국인의 특성을 반영한 근감소증 진단 기준을 마련함으로써, 관련 질환의 예방 및 관리 정책 수립에도 기여할 것으로 평가하고 있다. 특히 60세 이상 인구에서는 정기적인 근육량 확인과 적극적인 관리를 통해 건강한 노년을 준비하는 것이 더욱 중요해질 전망이다.

비정형 EGFR 유전자 변이 비소세포폐암 대상 레이저티닙 효과 확인

레이저티닙이 비정형 EGFR 유전자 변이 비소세포폐암 치료에 효과적이라는 임상 결과가 나왔다.

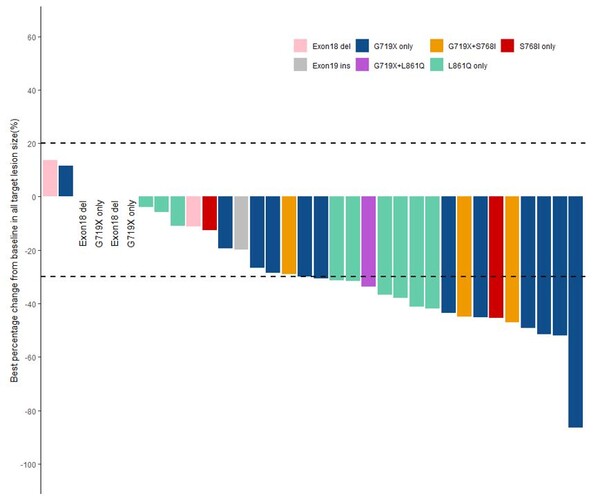

연세암병원 폐암센터 홍민희 교수는 삼성서울병원 혈액종양내과 박세훈 교수와 함께 3세대 EGFR 표적치료제 레이저티닙이 비정형 EGFR 변이 환자를 대상으로 한 임상에서 객관적 반응률이 50%에 달했다고 16일 밝혔다. 이 연구 결과는 세계폐암연구협회 학회지(Journal of Thoracic Oncology, IF 21.1)에 게재됐다.

EGFR 유전자 변이는 아시아인에게 흔히 나타나며 대부분 엑손 19 결손 또는 L858R 변이지만, 약 10~20%는 G719X, L861Q, S768I 등 비정형 변이로 분류된다. 이들은 표준 치료제에 대한 반응률이 정형 변이보다 낮고 치료 옵션이 부족했다.

연구팀은 치료 이력이 없는 비정형 EGFR 변이 환자 36명을 대상으로 국내 5개 병원에서 다기관 2상 임상시험을 수행했다. 그 결과, 종양이 30% 이상 감소하는 객관적 반응률은 50%, 종양이 감소하거나 진행하지 않은 환자의 비율을 나타내는 질병 조절률은 88.9%였다. 특히 G719X, L861Q, S768I 변이 환자군에서의 반응률은 54.8%였으며, 가장 흔한 G719X 단일 변이 환자의 반응률은 61%, 무진행 생존기간 중앙값은 20.3개월이었다.

부작용도 관리 가능한 수준으로 나타났다. 환자의 33.3%에서 미국 국립암연구소 분류 기준 3등급 이상의 부작용이 발생했으나, 약물 감량이나 중단 없이 관리됐다. 연구팀은 또한 치료 전후 혈액 검사를 통해 레이저티닙 내성 기전을 탐색했으며, 일부 환자에서는 EGFR 외에도 APC, TP53, RET, ERBB2 유전자 변이를 확인해 후속 치료 결정에 도움을 줄 수 있는 단서를 제공했다.

홍민희 교수는 “이번 연구는 치료 옵션이 제한적인 비정형 EGFR 변이 폐암 환자에게 레이저티닙이 실질적인 치료 대안이 될 수 있음을 보여준 전향적 연구”라며, ‘단독요법뿐 아니라 병용요법 등 치료 효과를 높일 수 있는 추가 연구를 계획 중“이라고 밝혔다.

고지방 식이 유도 비만, 췌장암 성장 원인은 ‘지방산산화’국립암센터, 세계 최초 입증

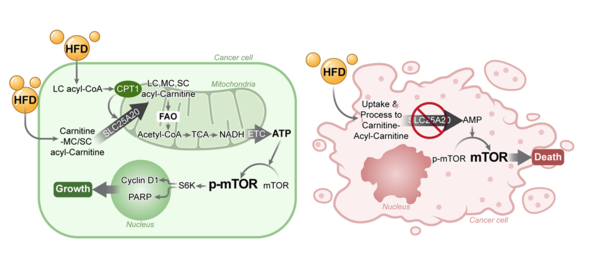

국립암센터(원장 양한광) 김수열 박사 연구팀(우상명, 이호, 최원영, 심성훈, 전중원, 한나영, 이우진)은 고지방 식이로 유도된 비만이 암세포의 성장을 촉진하는 직접적인 원인이 호르몬이 아니라, 암세포의 지방산산화를 통한 에너지대사 폭증 때문임을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구 결과는 국제적으로 권위 있는 학술지 ‘테라노스틱스(Theranostics, IF 12.4)’ 2025년 5월호에 게재되었다. 논문 제목은 “췌장 선암에서 SLC25A20 지방산산화 유전자의 제거는 고지방 식이의 종양 촉진 효과를 완전히 뒤집었다(Loss of SLC25A20 in pancreatic adenocarcinoma reversed the tumor-promoting effects of a high-fat diet.)”로, 지방산산화 유전자를 표적으로 하는 항암치료 전략의 전환점을 제시했다.

그동안 비만으로 인한 종양 성장은 간이나 지방세포에서 분비되는 렙틴(Leptin)이나 인슐린 유사 성장인자-1(IGF-1) 등 염증성 호르몬의 간접적 영향 때문이라는 이론이 지배적이었다. 그러나 연구팀은 암세포가 직접 지방산산화(Fatty Acid Oxidation, FAO)를 통해 ATP를 생성하며, 이로 인해 암 성장이 가속화된다는 점을 밝혀냈다. 이는 기존의 ‘와버그 효과(Warburg Effect)’와 상보적인 이론으로 평가되며, 고탄수화물 식이가 고지방 식이에 비해 암세포 성장을 최대 80%까지 억제할 수 있음도 함께 확인됐다.

연구팀은 23주간 고지방 식이를 제공한 췌장암 마우스 모델에서 동일한 열량을 탄수화물로 제공받은 마우스 대비 체중이 두 배 증가하고, 종양 크기가 두 배 이상 커지는 것을 확인했다. 특히, 지방산산화 유도 핵심 유전자 SLC25A20을 억제한 경우 암세포 성장이 정상 식이 수준으로 억제됐으며 일부는 완전관해(Complete Remission)를 보였다. 즉, 고지방 식이로 인한 종양 성장 효과가 SLC25A20 유전자 조절을 통해 완전히 역전된 것이다. 또한, 면역세포가 살아있는 자연 발생 마우스 췌장암(KPC 모델)에서도 SLC25A20 유전자를 결손시키자 평균 생존 기간이 23주에서 30주로 7주 연장되며 항암 효과를 입증했다.

연구팀은 “SLC25A20은 암세포의 지방 공급 핵심 경로로 이를 차단하면 암세포가 에너지를 생성하지 못하게 된다”며 “부작용이 적은 새로운 항암 치료의 최적 표적이 될 수 있다”고 밝혔다. 국립암센터는 자회사 NCC-Bio(대표 김수열)를 통해 SLC25A20을 표적으로 하는 항암 신약 개발과 상용화를 추진 중이다.

한국 뇌졸중 인식 향상됐지만 심층적 이해도는 감소

서울대병원 신경과 정근화 교수와 이응준 공공임상교수팀은 2009년과 2023년 두 시점에서 뇌졸중 인식 수준을 비교한 전국 단위 조사 결과를 16일 발표했다. 연구에 따르면, 한국 사회의 뇌졸중 인식 수준은 전반적으로 향상됐으나 다양한 위험인자에 대한 심층적 이해도는 감소했다. 또한 디지털 플랫폼을 통한 정보 획득 비율은 급증했으며, 정맥 내 혈전용해술(IVT)에 대한 인식과 응급 대응 비율은 증가했지만 여전히 미흡했다. 이 결과는 전반적 인식이 개선됐음에도 정보의 깊이가 부족하고 디지털 정보 격차가 여전히 문제로 남아 있음을 시사한다.

뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 파열되어 급성 뇌손상을 일으키는 질환으로 주요 사망 원인 중 하나다. 고령화로 인해 발생률이 계속 증가하고 있으며, 2021년 기준 국내 뇌졸중 발생률은 인구 10만 명당 212.2건, 80세 이상에서는 1,500건 이상이다. 주요 증상으로는 한쪽 팔이나 다리 마비, 언어 장애, 얼굴 비뚤어짐, 의식 저하 등이 있다. 뇌졸중이 의심되면 즉시 119에 신고해 빠른 치료를 받아야 한다. 위험인자는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 심장 질환, 뇌졸중 가족력 등이 있다.

한국에서는 증상이 경미할 경우 적시에 응급처치를 받지 않아 병원 도착 지연이 발생하고 급성기 치료 시행률이 여전히 낮다. 적극적 치료를 시행하기 위해서는 병원 도착 시간을 단축하는 것이 중요하다. 연구팀은 뇌졸중 인식 변화와 정보 획득 경로 변화를 분석하여 효과적 교육 전략 수립을 위한 자료를 마련하고자 했다.

연구는 2009년 1,000명을 대상으로 전화 설문, 2023년 1,012명을 대상으로 온라인 웹 설문으로 진행됐으며, 성별, 연령, 지역을 고려한 전국 대표성을 확보했다. 설문은 뇌졸중 경고 증상, 위험인자, 치료법, 증상 발생 시 대응 인식을 평가했다.

![[그림] 대한민국의 뇌졸중 인식 변화(2009-2023)](https://cdn.pharmnews.com/news/photo/202505/260330_140241_4053.jpg)

결과에 따르면 2023년 뇌졸중 경고 증상 인식은 77.4%로 2009년(61.5%)보다 증가했지만, 2개 이상의 위험인자 인식은 51.4%에서 40.2%로 감소했다. 혈관 위험인자가 없는 집단에서 특히 감소가 두드러졌다.

정맥 내 혈전용해술 인식은 30.4%에서 55.6%로 크게 증가했고, 뇌졸중 증상 발생 시 119 신고 비율도 32.5%에서 48.9%로 증가했다. 그러나 40세 미만과 건강하지 않은 생활습관을 가진 집단에서는 적절 대응 확률이 낮았다.

건강정보 획득 경로는 TV(59.1%→48.5%)에서 인터넷(27.8%→63.0%), 유튜브(0%→19.9%) 등 디지털 매체로 크게 이동했다.

정근화 교수는 “전반적 뇌졸중 인식은 향상됐으나 정보의 깊이는 감소했다”며 “연령, 건강행태, 기저질환에 맞춘 차별화된 교육 전략과 신뢰할 수 있는 디지털 콘텐츠 개발이 필요하다”고 강조했다.

이번 연구는 질병관리청 국립보건연구원, 대한뇌졸중학회, 중앙심뇌혈관질환센터의 지원을 받았으며, 결과는 미국심장협회지 ‘Journal of the American Heart Association’ 최신호에 게재됐다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?