이희경 (leeheekyoung@hotmail.com)

때로는 멋진 경치를 그저 바라보는 것만으로도 기분이 좋아지는 경우가 있다. 나에게 있어 기분이 좋아지는 경치 중의 하나는 붉게 물든 저녁노을이 지는 바다다. 잠시 충남 대천에 살던 시절에는 노을을 보기 위해 시간이 날 때 마다 저녁바다를 산책하곤 했다.

마음이 슬플 때면 의자를 뒤로 돌려가며 마흔 세 번이나 노을을 봤다는 어린왕자처럼 기분이 울적하거나 답답할 때 저녁노을을 보면 나도 모르게 기분이 좋아지곤 했다.

이렇게 소소한 힐링의 순간을 선사하는 것은 멋진 경치 뿐만은 아닐 것이다. 우연히 마주친 그림 한 편이나 시 한 구절이 마음 속 깊은 곳에 작은 파장을 일으키기도 한다. 오늘 나에게 작은 떨림을 선사한 것은 경치도, 그림도, 시도 아닌 건축물이었다.

건축의 시인 알바로 시자(Alvaro Siza)가 설계

파란 하늘을 배경으로 물결치듯 유려한 곡면을 그리는 하얀색 건물. 직선적인 건물에만 익숙해 있던 나에게 우아한 파격미를 선사한 이 건물의 이름은 ‘미메시스(Mimesis) 아트 뮤지엄’이다. 그리스어로 ‘모방(Mimesis)’이라는 뜻을 가진 이 뮤지엄은 ‘모든 예술은 자연의 모방이다’라는 개념에서 출발해 열린책들에서 만들어 낸 예술서적전문 브랜드 ‘미메시스’에서 이름을 따왔다.

다양한 크기의 여러 전시공간이 닫힌 듯 서로 이어져 하나의 덩어리처럼 만들어진 이 곳은 장식 없이 매끈한 외관이 보여주는 절제미가 돋보인다. 실내 역시 외관과 마찬 가지로 하얀색으로 이루어졌는데, 인공적인 조명을 배제하고 최대한 자연광을 끌어들이는 구조로 만들어진 덕에 은은하고 차분한 분위기를 만들어 낸다.

1층부터 3층까지 이어진 전시공간은 저마다 모양이 다르다. 유연한 곡선과 직선이 불규칙하게 교차하며 만들어 내는 무질서한 조화, 다양한 형태와 높이의 창으로부터 들어오는 빛, 전시물 사이의 공간에서 느껴지는 여백의 미가 더해져 전시공간을 거니는 것만으로도 한 편의 예술작품을 경험하는 듯하다.

2005년에 시작해 2009년에 완공된 미메시스 뮤지엄은 모더니즘의 거장이자 ‘건축의 시인’이라 불리는 포루투갈의 건축가 알바로 시자(Alvaro Siza)에 의해 설계됐다. 외형적인 화려함 보다는 사용자를 배려한 건축물을 만드는 것으로 유명한 시자는 단순한 형태와 미묘한 빛의 조화를 공간 미학으로 승화시키는 건축 양식으로 유명하다.

자연의 빛을 자유롭게 다룰 줄 아는 그의 이런 능력 덕에 시자의 건축물은 고요하고 단순해 보이는 외관에도 불구하고 감각적이고 표현적이라는 평가를 받는다. 1992년에 건축계의 노벨상이라 불리는 프리츠커상을 수상하기도 한 그는 미메시스 아트 뮤지엄 외에도 국내에 안양예술공원 시자홀과 아모레 퍼시픽 연구동을 설계하기도 했다.

책과 예술의 만남을 연출한 전시회

미메시스 뮤지엄에서 2018년에 선보이는 첫 전시는 ‘Dialogue : Book & Art’.

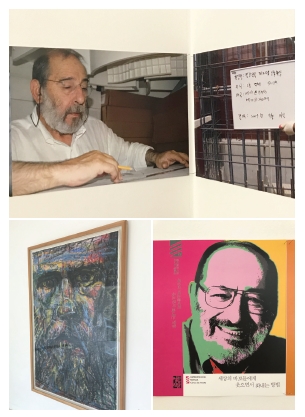

이 전시는 예술가들과의 협업으로 탄생한 책을 소개하며 ‘예술’과 ‘책’이 만나는 과정을 보여준다. 한 작가를 소개할 때 그의 모든 작품을 출간함으로써 저자의 세계를 완전하고 깊게 이해할 수 있는 기회를 마련하는 열린책들의 <전작 출간>방침에 있어 저자의 작품 세계와 저작의 특성을 예술적으로 표현하고 이미지화하는 작업은 중요하게 다루어진다.

지그문트 프로이트ㆍ도스또예프스키 등 작가와 만남

지그문트 프로이트 전집은 고낙범 작가에 의해 만들어 졌다. 프로이트 전집의 표지 디자인을 제의 받았을 때 즈음 초상화 연작에 대한 작업을 해 오던 그는 이런 작업스타일을 반영해 총 15권의 전집에 모노크롬 색채의 스펙트럼을 입힌 프로이트 초상화를 만들었다. 프로이트라는 인물의 생애에 깊이 있는 회화적 색을 입힌다는 생각에서 출발한 그의 작업은 프로이트 전집을 단순히 학술적 텍스트가 아니라 예술을 담은 작품으로 창조해 냈다.

도스또예프스키 전집은 인간의 내면을 그리는 작업을 하는 선종훈 작가가 만들었다. ‘백치’를 쓰고 난 후 도스또예프스키가 말한 ‘내 소설의 주요 생각은 지극히 완전한 사람을 그리는 데 있다’를 작업하는 내내 염두에 두었다는 선종훈 작가는 30대 후반부터 시작되는 도스또예프스키의 사진을 스크랩하고 행적을 더듬어 가며 그의 초상화를 완성해 갔다.

‘까라마조프씨네 형제들’ ‘상처받은 사람들’ ‘백야’ 등의 소설을 통해 느껴지는 작가에 대한 감정을 경외감, 신비감, 인간에 대한 연민 등으로 표현한 초상화에는 외적인 모양보다는 그의 내면에 대한 탐구가 묻어 있다.

니코스 카잔차키스 전집은 이혜승 작가가 작업했다. 기존의 전집에서 사용됐던 고답적인 이미지에서 탈피해 현대적 감각으로 카잔차키스의 문학 세계를 재해석한 전집의 표지에는 총 22점의 유화작품이 쓰였다. 그림 속 공간은 이혜승 작가가 직접 체험한 곳과 연결됐다. 예를 들어, ‘그리스인 조르바’에 사용된 표지는 작가가 모로코 여행을 할 때 보았던 협곡을 그린 것인데, 작가의 인상으로 새롭게 구현돼 표지로 재탄생 되었다.

미메시스와 열린책들의 홍지웅 대표는 책 표지 디자인의 궁극적인 목표를 독자의 시선을 끄는 것이라고 말한다. ‘앵무새 죽이기’의 저자 하퍼리가 50년 만에 내 놓은 소설 ‘파수꾼’의 표지가 나오기까지 일련의 과정을 담은 전시물을 보면 그의 말이 의미하는 바가 무엇인지 알 수 있다.

책장을 열어 문학적인 텍스트를 접하기 전, 시각적인 언어로 독자들의 궁금증과 상상력을 증폭시키는 것.

그런 관점에서 보면, 미메시스 아트 뮤지엄의 외관은 책 표지와 닮아 있는 듯하다. 책장을 넘기고 싶은 마음이 들게 하는 인상적인 표지처럼 고아한 아름다움을 지닌 뮤지엄의 외관은 누구나 한 번쯤 문을 열고 들어가 건물 안에 담긴 콘텐츠를 보고 싶게 만드는 매력을 지녔기 때문이다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?