서울대병원(병원장 김영태)이 치료가 어려운 ‘삼중음성유방암 및 췌장암’을 극복하기 위해 혁신적인 신약 개발 연구를 추진한다. 이 연구는 한국형 ARPA-H 프로젝트의 일환으로 추진되며, 2029년까지 연구비 150억원을 투입해 진행된다.

이 프로젝트는 국가 난제를 해결하고 국민 건강을 개선하기 위해 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 주관하는 임무 중심형 R&D 사업으로, 서울대병원은 미정복질환 극복 임무의 주관 연구기관으로 선정됐다. 서울대병원은 서울대·KAIST·㈜퓨처켐과 공동연구단을 구성해 난치성 고형암 극복을 위한 신약 개발에 나선다.

고형암(Cold tumor)은 위암·폐암·자궁암 등 신체 조직에 발생하는 암종으로, 혈액암에 비해 면역반응이 약해 면역항암제 치료 효과가 제한적이다. 특히 삼중음성유방암과 췌장암은 면역항암제에 반응하지 않는 대표적인 난치성 고형암으로, 치료가 어려울 뿐만 아니라 전이될 경우 생존율이 낮아 새로운 치료법이 절실한 상황이었다.

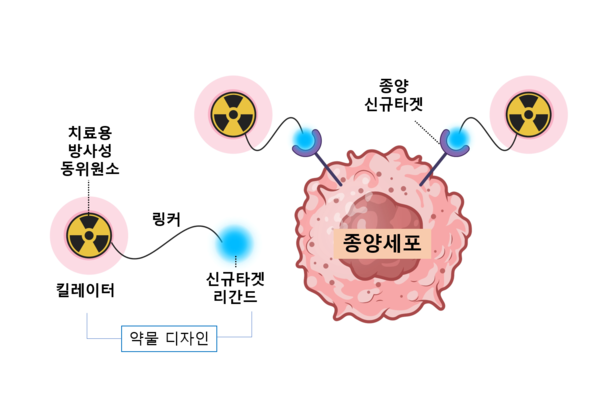

이를 위해 서울대병원 공동연구팀은 ‘방사성 리간드 치료제’ 개발을 추진한다. 이 치료제는 치료용 방사성동위원소가 표지된 리간드(암에서 발현되는 특정 단백질을 표적해 결합하는 물질)를 이용한 차세대 표적 항암제로, 암세포에만 선택적으로 방사선을 조사할 수 있어 주변 세포의 손상을 최소화한다. 타 약물보다 내성이 적고, 기전이 간단해 임상 단계 활용이 용이하며, 체내 분포를 실시간으로 확인할 수 있어 약효 예측이 간편하다는 장점이 있다.

공동연구팀은 인공지능(생성형 AI)과 생물정보학(BI) 등 고도화된 최신 기술을 활용해 삼중음성유방암과 췌장암에 대한 표적 물질과 리간드를 신속히 발굴하고, 그 효능과 기전을 빠르게 테스트할 예정이다. 또한, 저용량으로 약물 안전성을 평가하는 마이크로도징 임상 평가를 적용해 임상 진입 실패 확률을 줄일 계획이다. 이를 통해 임상 후보 물질 도출의 소요 기간을 30% 이상 획기적으로 단축하고, 연구개발의 효율성을 극대화해 초고속 임상 승인을 목표로 한다.

특히 서울대병원에서는 핵의학과 강건욱·윤혜원 교수, 유방내분비외과 한원식 교수, 간담췌외과 박준성 교수가 참여해 암세포를 배양한 오가노이드 모델을 구축하고, 다중분자영상 기술을 사용해 방사성 리간드 치료 기전을 검증할 예정이다. 또한, 서울대는 BI 기반 기초 연구를 통해 표적 물질 발굴을 주도하고, KAIST는 생성형 AI를 기반으로 리간드를 최적화하며, ㈜퓨처켐은 임상용 시료 생산 및 생산 공정 구축을 담당한다.

책임연구자인 서울대병원 강건욱 교수(핵의학과)는 “한국형 ARPHA-H 프로젝트를 통해 생성형 AI를 기반으로 난치성 고형암인 삼중음성유방암과 췌장암 치료를 위한 약물을 초고속으로 발굴하고, 신속히 검증해 혁신적인 방사성 리간드 치료제를 개발할 것”이라며 “나아가 치료제 작용 범위를 점차 확대하여 글로벌 시장을 선도하고, 국가 보건 난제를 해결할 수 있는 토대를 마련하겠다”고 말했다.

가톨릭중앙의료원, 시니어 디지털 헬스 리터러시 평가 도구 개발

가톨릭대학교 가톨릭중앙의료원 기초의학사업추진단 인공지능뇌과학사업단의 전지원 교수(교신저자, 의료정보학교실)와 김성민 연구원(제1저자, 의료정보학교실) 연구팀이 55세 이상 성인을 대상으로 디지털 의료 환경에 필요한 디지털 헬스 리터러시(Digital Health Literacy)를 측정하는 평가 도구를 개발해 발표했다.

디지털 대전환 시대를 맞아 의료계 전 분야에서 AI 기반의 디지털 헬스케어 서비스가 활발히 개발되고 있다. 그러나 디지털 정보 접근성과 활용 능력의 격차로 인해 노년층이 디지털 헬스케어 서비스에서 소외되는 문제가 심화되고 있으며, 이는 건강 불평등을 가중시키고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 전지원 교수 연구팀은 디딤S(DIDIM; Digital health literacy Improving and Digital health Information Messaging services for Senior) 프로젝트를 추진하고 있으며, 이번 연구를 통해 시니어 대상의 디지털 의료 환경 맞춤형 서비스를 제공하는 첫걸음으로 디지털 헬스 리터러시를 체계적으로 평가할 수 있는 설문 도구를 개발했다.

연구팀은 문헌 조사 및 전문가 인터뷰를 바탕으로 초기 문항을 설계하고, 55세에서 75세 사이의 성인 1,000명을 대상으로 설문을 진행해 25문항의 디지털 헬스 리터러시 척도를 개발했다. 이 평가 도구는 ▲디지털 기기 사용 ▲건강 정보 이해 ▲건강 정보 판단 및 활용 ▲사용 의도의 4가지 하위 요인으로 구성돼 있으며, 요인 분석을 통해 높은 신뢰도와 타당성을 입증했다.

제1 저자인 김성민 연구원은 “이번 연구를 통해 시니어의 디지털 헬스 리터러시 수준을 정확히 평가할 수 있어 맞춤형 교육 프로그램 및 치료 전략 수립에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

교신저자 전지원 교수는 “가속화되고 있는 AI 시대의 헬스케어 분야에서 누구도 소외되는 사람이 없도록 세심하게 살펴야 한다”면서, “디딤S 프로젝트를 통해 디지털 헬스케어 서비스 수혜의 디딤돌 역할을 하도록 지속적인 연구를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

연구팀은 이번 평가 도구 개발과 함께 건강 정보 추천 시스템을 개발하고 이를 기반으로 특허 출원을 진행했다. 또한, AI 기반 훈련 프로그램을 개발해 디지털 헬스 리터러시 역량을 강화하는 실증 연구도 계획하고 있다. 이번 연구는 가톨릭대학교 가톨릭중앙의료원 기초의학사업추진단 인공지능뇌과학사업단과 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 진행됐으며, 디지털 헬스케어 분야의 저명한 국제 학술지인 JMIR(Journal of Medical Internet Research) (IF = 5.8)에 이달 온라인에 게재됐다.

고대안산병원 김용구 교수, 3년 연속 ‘세계 최상위 2% 과학자’ 선정

고려대학교 안산병원(병원장 권순영) 정신건강의학과 김용구 교수가 ‘세계 최상위 2% 과학자(Stanford/Elsevier Top 2% Scientists List 2024)’에 3년 연속 선정됐다.

글로벌 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대학교는 우수 논문 인용 지수인 스코퍼스(SCOPUS) 데이터를 기반으로, 최소 5편 이상의 논문을 발표한 전 세계 연구자의 실제 연구 영향력을 평가해 매년 세계 최상위 2% 과학자를 선정하고 있다.

1987년 고려대학교 의과대학을 졸업한 김 교수는 ▲정신질환과 관련된 생물학적 지표 탐색 및 임상적 적용 ▲자살 행동과 연관된 생물학적·유전적 예측 인자 탐색 ▲우울증의 병태생리 기전 연구 ▲사이토카인 가설 입증 등 정신건강의학 분야에서 의미 있는 연구 성과를 도출하며 학문적 발전에 기여했다. 또한, 그간 영문 저서 10편을 발표했고, 국내외 저명한 의학 학술지에 정신의학 관련 학술 논문 600편을 게재했다. 그중 300편이 SCI급 논문이다.

김 교수는 이 같은 연구 업적을 인정받아 2022년부터 의학 분야 최고 권위인 대한민국 의학한림원 정회원으로 활동하고 있다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?