오렉신 길항제 약물은 비교적 최근에 개발된 수면 유도제이다. 수보레산트(상표명 벨솜라), 렘보레산트(상표명 데이비고), 다리도레산트(상표명 큐비빅) 등 모두 3종이 나와 있다. 이들 약물은 미국과 일본 등지에서 사용되며, 최근 유럽에서도 허가를 받았다. 한국에서는 아직 사용되지 않는다.

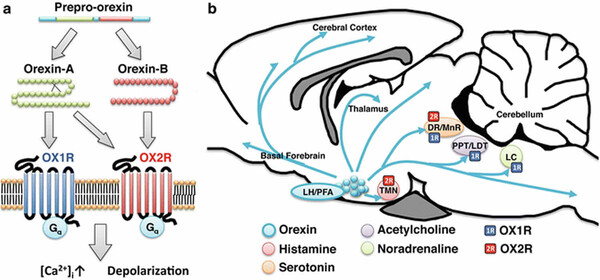

오렉신은 각성 상태를 유지하는 호르몬인데, 뇌신경 세포의 오렉신 수용체를 통해서 작용한다. 오렉신 길항제 또는 오렉신 수용체 억제제는 오렉신 수용체를 억제함으로써 오렉신의 작용을 막는다. 오렉신은 뇌의 시상하부에서 기초적인 생리 작용을 조절하고 신체의 항상성을 유지하기 위해 분비되는 호르몬 중 하나이다.

수면제로 흔히 사용되는 벤조디아제핀 계열이나 졸피뎀은 GABA 신경을 통해 작용한다. GABA는 신경의 활성을 억제하는 신경전달물질이다. GABA 신경은 뇌 전반에서 작용한다. 벤조디아제핀이나 졸피뎀은 뇌 신경의 활성을 전반적으로 억제해 수면을 유도한다. 이에 비해 오렉신 수용체 억제제는 오렉신 신경전달을 선택적으로 억제해 각성을 억제함으로써 수면을 유도한다.

오렉신은 히포크레틴이라고도 불린다. 인간 전체 유전자에 대한 정보가 나오기 직전인 1998년, 유전자 분석이 기술적으로 성숙돼 과학자들이 새로운 유전자와 단백질의 정보를 알아내기 위해 각축을 벌이던 때에 오렉신이 두 연구소에서 거의 동시에 발견됐다. 이 호르몬이 두 개의 이름을 가지게 된 이유다.

오렉신이 신체의 각성 상태를 신경전달의 최상위에서 조절한다고 알려지면서, 발견되자마자 수면제 개발의 대상이 됐다. 불면이란 각성이 유지되는 상태이며, 오렉신이 과다 작용해 불면증으로 진행한다는 가설에 근거한다.

오렉신 신경의 과다 흥분을 억제해 수면을 유도하는 약물을 개발하기 위해 뇌혈관장벽을 투과하는 화합물을 대규모로 스크리닝했다. 오렉신 수용체를 억제하는 화합물이 임상시험에서 수면을 유도하는지 검증에 들어갔다.

선두 주자인 알모렉산트가 2009년 임상시험 3상을 마치고 수면 유도 효과를 나타냈다고 발표해 블록버스터 신약이 되리라는 기대를 받았다. 하지만 2011년 마지막 단계에서 간독성 우려로 개발이 중단됐다.

뒤를 이어 수보레산트가 2014년 미국 FDA 승인을 받아 최초의 오렉신 수용체 억제제 약물로 나왔고, 렘보레산트가 2019년에, 다리도레산트가 2022년에 허가를 받았다. 이들은 DORA(Dual Orexin Receptor Antagonist) 계열 약물이라고 부르기도 하는데, 오렉신 수용체 1과 2를 모두 억제한다는 뜻이다. 하루에 한 번 취침 전 경구 투여한다.

오렉신 길항제는 오렉신 신경계를 통해 수면을 유도하며 다른 신경계에 영향을 주지 않으므로 낮 동안의 일상생활에 영향을 주지 않는 이상적인 수면제가 되리라는 기대를 가지고 개발됐다. 하지만 오렉신 길항제들은 이상적인 수면 유도제라고 하기에는 아직 미흡하다.

이상적인 수면 유도제라고 한다면, 약물 투여 후 수면이 곧 유도되고, 한 번 약물을 투여하면 7-8시간 정도의 수면이 유지되며, 아침에 깨어난 후 낮 동안의 생활에 영향을 주지 않기를 기대한다. 수면의 질과 양을 모두 보전하며, 내성이나 의존성을 유발하지 않고 정신이나 정서 활동에 영향을 주지 않는 약물을 생각한다.

가장 널리 사용되는 졸피뎀은 빠르고 강력하게 작용하지만 충분한 수면 시간을 제공하지 않는다. 졸피뎀의 혈중 반감기는 두세 시간 정도다. 투여된 약물은 혈액을 통해 점차 신체 전반으로 퍼지고 대사돼 체내에서 배출된다. 혈중 약물 농도가 최고조에 이른 다음 절반으로 감소하는 시간을 반감기라고 한다. 밤 동안 7-8시간의 수면을 취하려면 수면 유도제의 혈중 반감기가 두세 시간보다는 길고 6시간 미만이어야 바람직하다.

오렉신 길항제들은 졸피뎀보다 느리게 작용하고, 혈중에 오래 머문다. 가장 최근에 나온 다리도레산트의 혈중 반감기가 8시간으로 그중 가장 짧고, 수보레산트와 렘보레산트의 작용 시간은 이보다 훨씬 길어서 아침에 깨어난 이후에도 약물이 여전히 혈중에 잔류해 효과를 나타낸다.

오렉신 길항제는 자연적인 수면 상태와 가깝게 효과를 나타낸다고 말하지만, 실제 사용 경험에 따르면 수면의 질에서 개인차가 있다고 알려져 있다. 불면이 과다한 각성 상태에서 유발된다고 말하기에는 복합적인 요소들이 관여하기 때문이다. 잠에 들기 어려운 사람, 잠을 깊이 들지 못하는 사람, 잠을 지속적으로 유지하지 못하는 사람 등 불면은 사람마다 다양한 양상으로 나타난다.

졸피뎀은 1992년에 나온 이후 30여 년간 사용돼 왔다. 수면 유도 효과의 만족도도 높고 가격도 저렴해 널리 사용된다. 내성과 의존성 문제가 있고, 오남용 우려가 있으며, 뇌 신경계에 전반적으로 약물이 작용해 감정이나 인지 작용에 영향을 줄 우려, 일부 환자에게서 수면 중 호흡 곤란이 발생할 가능성 때문에 장기 사용은 추천되지 않는다.

오렉신 길항제의 최대 장점은 졸피뎀에 비해 내성이나 의존성 면에서 안전하다는 점이다. 하지만 사용 기간이 짧기 때문에 장기적으로 충분히 검증될 필요가 있다. 오렉신 길항제들은 중추신경계에 작용하기 때문에 졸피뎀과 마찬가지로 향정신성약물 등급의 규제를 받는다.

오렉신 길항제가 특히 개발 대상으로 모색하는 환자군은 알츠하이머병이나 파킨슨병으로 고통받는 사람들이다. 이들 질환을 앓는 환자 중 다수가 수면 장애도 호소한다. 뇌신경계에 전반적인 영향을 주지 않고 각성 주기를 조절하는 방식으로 작용하는 오렉신 길항제를 통해 환자들의 수면을 돕고 삶의 질을 개선하려는 노력이 진행 중이다.

글. 성은아 박사

* 외부 필자의 기고와 칼럼은 본지의 편집 방침과 다를 수 있습니다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?