봄날, 차를 타고 가다가도 차창 너머 저 멀리 연분홍 복사꽃이 눈에 들어오면 가슴이 설레곤 했다. 복사꽃을 혼자 보기가 아까워서 옆좌석의 집사람에게도 저기 멀리 피어 있는 꽃을 보라며 함께 보기를 강요하면, 운전에 집중하라는 핀잔을 듣기도 하였다. 예전엔 ‘복사꽃이 피면 동네 처녀가 바람난다’는 말도 있었지만, 남자인 나의 마음도 이렇게 설레게 하는 것 같다. 복사꽃을 바라보고 있노라면, 어느새 고향 집 뒷산 아랫자락에 있던 작은 복숭아나무가 떠오른다. 어릴 적, 무엇이 그리도 예뻐 보였는지 하루에도 몇 번씩이나 그 나무를, 아니 꽃을 보러 발걸음하곤 하였다.

이제 전원주택으로 이사 왔으니, 당연히 우리 집 마당에도 복숭아나무 한 그루쯤은 있어야겠다는 생각이 들었다. 민간에서는 복사꽃을 귀신이 좋아하기 때문에 집안에 심지 않는다는 이야기가 있다. 그래서 나는 복사나무를 마당 경계선 밖에 심으면 안 되겠느냐고 물었지만, 지인은 그것도 결국 마당 안에 있는 것이나 마찬가지라고 했다. 그럼에도 복사꽃을 향한 나의 마음이 더 컸다. 그래서 집사람에게 그 이야기를 하며 복숭아나무를 심어도 되겠는지 물어보고 허락을 받았다.

하지만 아무리 주변 야산을 뒤져도 개복숭아나무(산복사나무)를 찾을 수 없었다. 다행히 이듬해 이른 봄, 고향 집 밭 인근에서 옮기기 알맞은 크기의 산복사나무 두 그루를 발견했다. 집사람과 함께 곡괭이로 열심히 뿌리를 캐서 집으로 가져왔다. 아버지가 옮겨 심을 때는 가지와 뿌리를 과감히 잘라내라고 하셨는데, 너무 많이 잘라낸 건 아닌지 걱정이 되기도 했다. 다음 날, 집 마당 끝 경사진 곳에 두 그루를 심고 정성껏 물을 주었는데, 다행히 그중 한 그루는 살아남았다.

나는 개인적으로 ‘삼생삼세 십리도화(三生三世 十里桃花)’처럼 신선들이 등장하는 중국 드라마를 좋아하는 편이다. 그런 드라마에는 유독 복숭아나무밭, 도원(桃園)이 자주 등장하는데, 그 장면들이 유난히 마음에 남는다. 그래서인지 나는 복사꽃은 귀신보다 신선들이 좋아하는 꽃으로 생각하고 싶다. 어쩌면 나도 신선처럼, 복사꽃이 만발한 도원을 유유자적 거닐고 싶은가 보다. 복숭아 열매도 좋지만, 나는 꽃을 더 좋아하니, 손오공이 훔쳐 먹어 불로불사의 능력을 얻었다는 천도복숭아(납작복숭아, 扁桃)가 달리는 나무까지는 바라지 않았다. 그저 꽃을 볼 수 있는 산복사나무면 충분했다. 다만 혹시나 하는 마음에, 귀신을 막기 위해 복숭아나무 옆자리에는 가시가 있는 산사나무도 함께 심었다. 날카로운 가시가 두려워 귀신이 얼씬도 못 하기를 바라는 마음에서였다.

이후 이름 모를 들판에서도 산복사나무 여러 그루를 발견했는데, 그중 어린 묘목 두 그루를 옮겨왔다. 마침 그 무렵, 이전 직장에서 함께 일하던 동료 부부가 집에 놀러 왔기에, 좋은 추억이 되었으면 하는 마음으로 그들과 함께 산복사나무를 심었다. 이후 이들은 양평 깊숙한 지역에 임야를 구입했는데, 주말마다 텐트를 치고 야박을 하며 자연을 즐기고 있다.

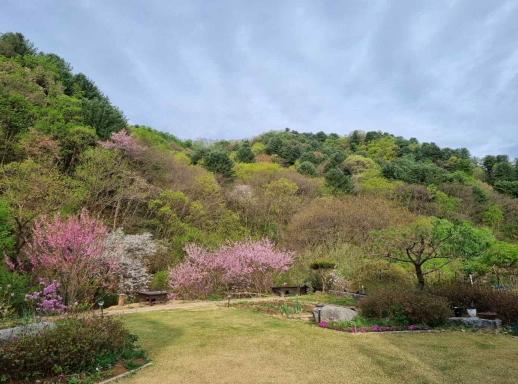

자리를 옮겨 심어서 몸살을 앓아서인지 산복사나무는 처음 두 해 동안은 겨우 몇 송이의 꽃을 피워서 자기가 복사나무임을 알리는 정도였다. 하지만 세 번째 봄이 되자, 마당 끝자락에 자리 잡은 복사나무들이 제법 기세를 얻었다. 새로운 가지들이 여러 갈래로 뻗어나며 부피도 한층 커졌고, 생기가 도는 모습이었다. 이제는 봄이 오면, 마당 가득 피어난 연분홍 복사꽃을 마음껏 감상할 수 있다. 조금 과장하자면, 무릉도원에 들어선 듯한 기분이 들 때도 있다. 일상 속에서 누리는 작은 도원경(桃源境)이랄까.

복사꽃이 워낙 풍성하게 피다 보니, 열매도 많이 맺혔다. 혹시나 해서 열매를 그대로 두었더니, 여물기 전에 떨어지는 경우가 많았다. 어느 날 떨어진 열매가 크기는 작았지만, 재미 삼아 맛을 보았는데, 생각보다 먹을 만했다. 그렇지만 대부분의 열매가 제대로 익지 못하고 떨어져 버렸다. 매화나무의 열매인 매실은 발효시켜 엑기스를 만들면 소화 개선이나 피로 해소, 해독 등에 좋다고 알려져 있다. 그에 비해 개복숭아로 만든 엑기스는 기관지 질환 완화, 혈액 순환 개선, 면역력 증진 등에 더 효과가 있다고 한다. 그래서인지 떨어지는 복숭아 열매들이 아깝게 느껴졌다.

일전에 우리 집을 다녀간 사돈께서 개복숭아 엑기스에 관심을 보이셨다. 이를 기억한 집사람은 개복숭아가 떨어지기 전에 얼른 따서 사돈께 보내드리려고 부지런히 움직였다. 나는 괜한 수고를 끼치는 게 아닐까 싶어 잔소리하였다. 게다가 매실과 마찬가지로, 개복숭아 씨앗 속에도 아미그달린(amygdalin)이라는 독성 성분이 들어 있다는 점이 마음에 걸렸다. 그 성분이 체내에서 청산으로 변할 수 있다는 이야기를 덧붙이며 걱정도 해 주었지만, 집사람은 대수롭지 않다는 듯 흘려듣는다. 다른 사람이 팥으로 메주를 쑨다고 해도 곧이곧대로 믿는 집사람이, 정작 내 말은 이렇게 잘 듣지 않으려 하는 경우가 있다. 아마도 이번은 얼른 사돈께 개복숭아를 보내드리려는 마음이 큰데, 그래서 사다리 위에서 개복숭아 열매를 따느라 분주한데, 내가 나무 밑에서 도와주지도 않으면서 실없는 소리로 방해나 하는 것으로 느꼈기 때문일 것이다.

그래서 조금은 지루할 수도 있는 이야기를 다시 한번 해 보려고 한다.

글. 이용섭 교수

* 외부 필자의 기고와 칼럼은 본지의 편집 방침과 다를 수 있습니다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?