[팜뉴스=김태일 기자] 글로벌 건강기능식품 산업이 고성장을 이어가는 가운데, 미국을 중심으로 확산되는 보호무역주의와 글로벌 공급망 재편 움직임이 산업 전반을 뒤흔들고 있다. 웰니스 트렌드에 힘입어 시장 규모는 빠르게 확대되고 있지만, 통상 환경의 변화와 지정학적 리스크는 구조적 취약성을 드러내며 업계 전반에 ‘변화의 소용돌이’를 일으키고 있다.

연평균 두 자릿수 성장, 무역 의존도도 확대

한국보건산업진흥원 '건강기능식품과 무역·통상·관세 이슈'에 따르면 전 세계 건강기능식품 시장은 지난 수년간 연평균 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 유례없는 확장세를 보이고 있다. 특히 미국은 세계 최대의 건강기능식품 소비국이자 수입국으로, 미국 내 수요 증가는 글로벌 교역량을 견인하는 주요 동력으로 작용하고 있다.

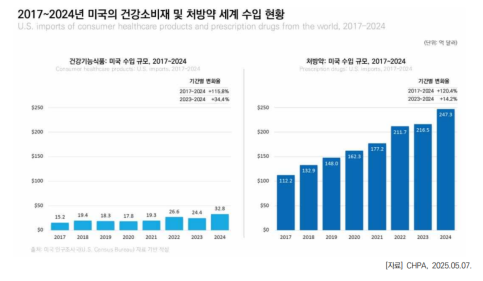

미국의 건강소비재 수입은 2017년 대비 2024년 약 115.8% 증가했으며, 처방약 수입 역시 같은 기간 동안 120.4% 증가했다. 이는 건강기능식품 산업이 자국 생산만으로는 수요를 감당하기 어려운 구조임을 보여주는 지표다.

하지만 이와 같은 수입 의존적 구조는 공급망 리스크에 취약할 수밖에 없다. 최근 전 세계적으로 강화되고 있는 보호무역 정책은 이러한 산업 구조에 직접적인 타격을 주고 있다.

미국 고율 관세, 중국산 원료 직격… 공급망 재편 불가피

2025년부터 미국은 건강기능식품에 사용되는 주요 원료에 대해 고율 관세를 적용하기 시작했다. 특히 중국산 식물성 원료 및 버섯류에는 최대 145%의 관세가 부과되며, 수입 원가 상승으로 인해 미국 시장 내 제품 가격도 상승세를 보이고 있다.

중국은 전 세계 기능성 원료 시장에서 약 60~80%의 점유율을 차지하는 핵심 공급국으로, 미국 기업은 물론 글로벌 브랜드 대부분이 일정 부분 중국 공급에 의존해왔다. 이에 따라 미국 수입업체들은 가격 인상과 공급 차질을 동시에 겪고 있으며, 일부는 대체 공급처 확보에 나서거나 자국 내 재배를 추진하고 있다.

그러나 기능성 버섯이나 고기능성 식물 추출물은 자국에서의 대량 재배가 사실상 불가능하거나 생산까지 수년이 걸리는 경우가 많아, 단기적인 대응은 어려운 상황이다.

대만 및 아세안, 원료 가공·위탁생산 기지로 부상

중국 의존도를 줄이려는 움직임은 아시아 전역으로 확산되고 있다. 특히 대만은 기존의 강점이던 위탁가공 분야에서 입지를 강화하고 있으며, 일부 업체는 생산 기지를 베트남, 인도네시아 등으로 옮기며 공급망 다변화를 추진하고 있다.

대만 산업계는 미국과의 통상 협력 확대 및 관세 완화 협상도 병행하고 있으며, 국제 규제 표준에 맞춘 품질 인증 확대를 통해 미국과 유럽 시장 진출을 노리고 있다. 다만, 가격 경쟁력 면에서 중국을 완전히 대체하기에는 한계가 있다는 지적도 있다.

원료 다변화·품질 확보·규제 대응 등 산업계 과제로

건강기능식품 산업이 직면한 위기는 단순한 ‘무역 갈등’ 차원을 넘어선 구조적 전환기라 할 수 있다. 저비용·고품질 원료의 안정적 확보, 공급처 다변화, 각국의 통상·위생 규제 대응 등 복합적인 과제를 해결해야 산업의 지속 성장이 가능하다.

특히 유럽, 북미, 아시아 등 주요 수출 시장의 품질 규제가 강화되면서, 단순히 대체 공급처 확보에 그치지 않고 고기능성 원료에 대한 장기적 투자와 글로벌 품질 표준 확보 전략이 병행되어야 한다는 목소리가 커지고 있다.

정책적 대응도 시급, 국제 협력과 제도 재정비 필요

산업의 불확실성이 장기화될 조짐을 보이면서, 각국 정부도 적극적인 대응에 나서야 할 시점이다. 주요 수출입국 간의 통상 협력 강화, 원료 조달 국가의 다변화를 위한 협정 체결, 공급망 안정을 위한 전략적 비축 제도 등 전방위적 정책 지원이 필요하다.

특히 한국을 비롯한 주요 생산국은 기능성 원료 자급률 제고, 위탁가공 경쟁력 강화, 글로벌 인증 제도 도입 등을 통해 시장 경쟁력을 강화해야 할 시점이라는 것이다.

보고서는 “건강기능식품 산업은 다국적 원료 조달과 글로벌 제조망에 기반하여 발전해온 대표적인 공급망 의존 산업”이라면서 “보호무역주의적 조치와 일괄적 관세 정책은 단기적인 무역 불균형 해소 효과보다, 구조적 산업 혼란과 품질·안전 리스크 증폭이라는 역효과를 초래할 가능성이 크다”고 전망했다.

이어 “궁극적으로 건강기능식품 산업은 단순한 사적 소비재가 아니라, 공공보건을 위한 예방 중심 건강관리 인프라의 한 축으로 작동하고 있다”면서 "통상 정책과 보건정책은 유기적으로 연계되어야 할 것”이라고 강조했다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?