[팜뉴스=김민건 기자] 국내 골다공증 정책에 구멍이 뚫렸다. 세계 기준과 동떨어진 급여 지침과 치료 기준을 가지고 고령화사회로 질주하고 있다. 이대로 가다간 초고령사회로 대두될 골다공증 대란을 국가가 지탱하지 못할 것이라는 경고가 계속된다.

3일 대한골대사학회와 제약업계에서는 오는 2025년부터 고령화사회 진입 속도가 더욱 빨라질 것이란 경고가 계속된다. 이날 대한골대사회는 '대한민국 골절 예방 2025 로드맵 정책 토론회'를 열어 골절 위험이 높은 65세 이상 노인인구 비중이 2030년 25%에서 2050년에는 절반인 44%에 육박할 것이란 전망을 냈다.

골다공증 대란 경고음이 계속되는 이유는 골다공증이 유발하는 사망률이 적지 않기 때문이다. 골다공증으로 많이 발생하는 고관절골절은 발생 1년 내 사망률이 9%에 달하며 이는 척추골절 대비 2배 이상 높다. 특히 고관절골절은 발생할 경우 거동 장애 등 일상 생활에서 여러 불편함을 가져온다.

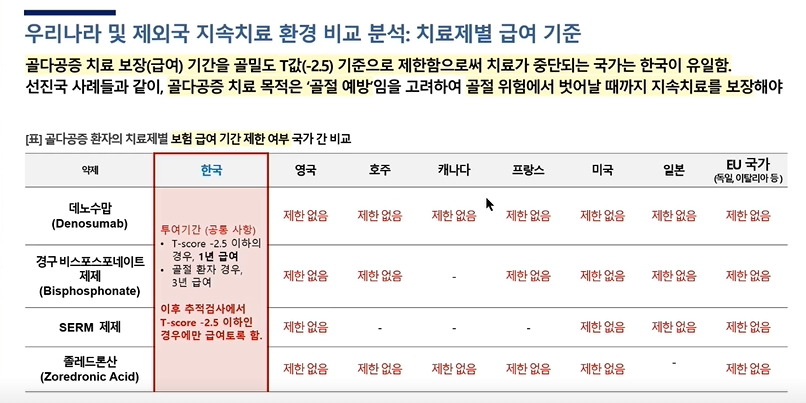

무엇보다 현재 국내 골다공증 정책은 제한적 급여 기준과 치료 지침을 가지고 있다. 골절 예방에 중요한 '치료 지속율'을 떨어뜨리는 주요 원인으로 지목된다. 전세계적 추세와도 맞지 않아 지적받는다.

◆골다공증 치료 '제한하고 중단'하는 유일한 나라

이날 이영균 대한골대사학회 총무이사(교수)는 현행 골다공증 치료 문제점을 낱낱이 드러냈다.

2014년 대한골대학사회가 골다공증을 치료하는 현장 의료진을 대상으로 치료 지속에 어려움과 개선점을 조사했다. 이 총무이사는 "환자들의 인식 부족도 있지만 현행 보험기준이 지나치게 제한적이라는 인식이 절반 이상이었다"고 밝혔다.

2019년에도 동일한 조사가 진행됐다. 의료진은 국내 골다공증 치료 환경에서 가장 개선이 필요한 부분으로 '골다공증 치료 지속률 향상(64.9%)'을 가장 많이 꼽았고, 치료 지속이 어려운 이유로 '제한적인 급여 조건(60.5%)'을 들었다.

특히 골밀도 여부를 진단하는 기준인 T-SCORE(티스코어)가 -2.5 이하여야만 치료 약물을 사용할 수 있는 급여 기준이 가장 큰 어려움이라고 했다.

티스코어가 -2.5에서 회복하면 약물 치료가 중단되다보니 지속율이 매우 떨어지는 결과를 초래한다는 것이다. 당뇨병 지속치료율은 54%인 반면 골다공증은 치료 2년이면 80%가 중단한다. 만성질환인 고혈압, 고지혈, 당뇨와 비교해 약물 치료 투여 기간과 급여 기준이 지나치게 제한적이라고 지적받는 이유다.

이 총무는 "고혈압 약제를 사용해서 정상범위가 된다고 더 이상 상용하지 말라는 기준은 없다"며 "심근경색이나 뇌졸중 예방을 위해 지속 사용을 권고하고 있다"고 말했다.

그는 "골밀도가 형성됐다고 해도 위험요인을 가진 경우 여전한 골절 위험을 가지기에 만성질환과 동일하게 치료해야 한다"며 "하지만 현재는 골밀도 수치가 개선되면 더 이상 약제를 처방할 수 없는 현실"이라고 우려했다.

골다공증 치료 기준을 제한하고 치료를 중단하는 국가는 우리 밖에 없다. 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 프랑스, 호주, 영국 등은 골절 예방에 목적을 두고 지속 치료를 보장하고 있다. 미국내분비학회(Endocrin society) 경우 티스코어 -2.5 이하 진단을 받은 환자는 골다공증 위험군으로 분류하고 지속 치료와 관리를 권고한다.

◆초고위험군 치료 엇박자, 국제기준 순차치료 도입해야

해외에서는 티스코어 -3.0 이하인 초고위험군 환자는 일찍이 좋은 약으로 적극적인 치료를 권하고 있다. 초고위험군은 뼈를 채워주는 치료가 시급하다고 보기 때문이다.

지난해 미국임상내분비학회(AACE)와 미국내분비학회는 '골절 초위험군 치료' 가이드라인을 만들어 골형성 제제 투여 후 골흡수 억제제를 사용하는 순차치료를 권고했다. 골형성 촉진제로 빠르게 뼈 강도와 밀도를 높이고 골흡수 억제제로 골밀도를 증가시키는 치료 효과 유지를 위해서다.

그러나 우리나라는 먼저 골흡수 억제제를 1년 이상 사용하고 뼈가 부러져야만 골형성 촉진제를 2차 치료제로 사용할 수 있다. 사후약처방이나 다름없다. 골다공증 예방에 주 치료 목적을 두는 세계 추세와 맞지 않는 급여기준이다.

이 총무는 "고위험군은 선제적으로 골형성 촉진제를 사용할 수 있게 급여 기준을 바꿔야 한다"며 "국제 가이드라인에 정반대인 경우이기에 의료진들이 심각하게 생각하고 있다"고 말했다.

◆"재골절 예방 프로그램, 1인당 600~700만원 경제적 이익"

실상 우리나라는 골다공증 재골절에도 무방비다. 우선 골다공증 인지도가 매우 낮다보니 재골절 발생률이 해외보다 빠르게 늘고 있다.

이날 김하영 대한골대사학회 역학이사는 "아프지 않으니 검진을 왜 해야 하는지 모르고, 따로 검진을 위해 시간내는 것을 번거롭게 생각해 환자들이 병에 대해 잘 모른다"고 지적했다.

김 역학이사는 "골다공증이 있으면 병원에 가라는 안내가 적극적으로 돼야 하는데 잘 안 되고 있다"며 "이미 시행 중인 제도를 효율적으로 활용하지 못하고 있다"고 했다.

현재 골다공증 골밀도 검사는 만 54세와 66세 여성에게 12년 간격으로 2회 시행된다. 측정 부위도 척추 1곳이며 검사 결과는 정확한 수치로 제공되지 않아 관리 미흡의 원인이 되고 있다.

김 역학이사는 "매 4년 마다 검사를 시행하고 70세 이상 남성까지 확대해야 한다"며 "국제기준을 따라 척추와 대퇴골 모두 검사해 진단율을 높여야 한다"고 강조했다.

골다공증 관리가 잘 안 돼 골절 예방도 급급한 수준이다보니 재골절에는 더욱 취약할 수 밖에 없다.

대한골대사학회가 2012년부터 2017년까지 7만3717명의 환자의 건강보험심사평가원 연구 자료를 분석한 결과 약 18%(1만3203명)이 재골절을 겪었다. 첫 골절이 고관절인 경우가 가장 많았다.

재골절 고위험군 환자 10명 중 4명(42%)만 1년 이내 약물 치료를 받았다. 척추 골절 이외 환자 10명 중 2~3명(22.6%~36.6%)만 1년 이내 약물 치료를 받았다.

하용찬 대한골대사학회 FSL 연구이사는 이같은 연구 결과에 대해 "현재까지 발생으로는 우리 예측이 맞다"며 "재골절 발생 후 만 4년까지 재골절 발생률이 해외와 다르게 빠르게 증가하고 있다"고 했다.

골다공증 골절·재골절 노인은 노인장기요양보험에 포함돼 재정 압박이 요인이 된다.

대한골대사학회가 실시한 골절예방서비스(Fracture liaison services) 시범사업 결과 "1인당 600~700만원의 경제적 이득을 봤고, 국민소득이 높아질 수록 효과가 좋아질 것"이라는 분석이 나왔다.

하 FSL 연구이사는 "2차골절 예방서비스 프로그램을 구축해야 하며 재골절 예방 사업에 중요한 코디네이터 비용을 국가가 지원해야 한다"고 말했다.

관련기사

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?