이희경 (leeheekyoung@hotmail.com)

우리 집 쌀독은 항아리다. 몇 년 전, 잠깐 동안 외국생활을 한 적이 있는데, 타지에서 한국이 그리울 때마다 쳐다보며 향수를 달래줄 만한 물건을 물색하던 중에 항아리를 구입하게 됐다. 항아리를 선택하게 된 데는 여러 가지 이유가 있지만 우선은 가격이 그다지 비싸지 않으면서도 실용적인 쓰임새가 있어서이다.

실제로, 구입한 항아리는 사계절 구분 없이 더운 나라에서 벌레 없이 쌀을 보존하는 임무를 충실히 실행해 나의 두터운 신임을 받았다. 그 다음으로는 질박한 모양새다.

둥그스름하면서도 풍만한 자태를 보고 있노라면 항아리 속 쌀이야 떨어져도 마음만은 넉넉해졌다. 마지막으로 항아리는 나에게 옛 추억을 선사했기 때문이다. 어릴 적 볕이 좋은 날이면 엄마는 마치 어린아이의 얼굴을 씻기듯 정성스레 장독대의 항아리들을 물로 닦으시곤 했다.

세수하고 뽀얀 얼굴이 된 항아리를 바라보며 흐뭇해 하시던 엄마의 마음을 아직도 온전히 이해하지는 못 하지만, 항아리는 나에게 장독대와 젊은 엄마 그리고 볕이 좋은 날을 연상시킨다.

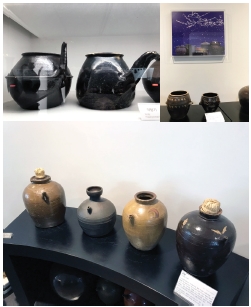

전국 각지의 옹기들 한 자리에 모인 옹기박물관

항아리 하나에 담긴 사연이 이러할 진데, 수 백 년 간 우리 생활에서 빠질 수 없는 삶의 도구였던 옹기에 얽힌 사연은 얼마나 많을까. 경기도 헤이리에는 백자도 청자도 아닌 옹기의 매력에 빠진 한향림 관장이 20여 년 간 직접 수집한 전국 각지의 옹기들이 전시된 옹기박물관이 있다.

질 좋은 흙으로 빚어 유약을 바른 뒤 높은 온도에서 두 번 구워내는 까다로운 과정을 거쳐야 하는 ‘자기’에 비해 모래 알갱이가 섞인 흙으로 만들어 낮은 온도에서 유약을 바른 뒤 한 번만 구우면 되는 ‘옹기’는 주로 서민들이 사용했다. 옹기로 만든 물 긷는 항아리, 화로, 모기불통, 벌꿀 채집기, 약손, 약탕기부터 밀주독에 거름을 주는 거름통까지 실생활 전반에 걸쳐 사용 된 옹기는 그 당시의 서민문화를 그대로 보여준다.

박물관에 전시된 옹기들은 모두 가정에서 실제로 사용되었던 것들이라고 하는데 다양한 크기와 모양만큼이나 다양한 쓰임새를 지니고 있다. 된장, 고추장, 간장 등의 장을 담아 놓거나 김치를 저장하던 항아리는 옹기의 특성이 가장 잘 활용된 예라고 할 수 있다.

옹기를 구워내는 과정에서 모래알갱이가 있던 그릇 표면에 아주 작은 공기구멍이 생기는 데 이 곳을 통해 옹기의 안팎으로 공기가 통하며 숨을 쉬게 된다.

옛말에 ‘장독에 메밀꽃이 일면 장맛이 좋다’라는 속담이 있다. 옹기들이 숨을 쉴 때 소금기가 밖으로 하얗게 배어 나온 것을 메밀꽃에 비유한 것인데 이렇게 옹기가 숨을 쉬면서 맛있게 장이 익어갔을 갔을 테니 발효음식이 발달한 한국의 음식문화는 어쩌면 옹기 덕분에 가능해졌는지도 모른다.

부엌에서 만날 수 있는 주방용품

옹기가 가장 많이 사용된 곳 중 하나는 부엌이다. 수도가 없던 시절에 때마다 물을 긷는 수고로움을 덜기 위해 물을 담아 두던 물두멍은 여인들의 부엌살림을 한결 편리하게 해 주었다.

그리고 이렇게 함으로써 갓 길어온 물에 섞인 불순물들이 물두멍 안에서 가라 앉아 깨끗한 물을 걸러내는 효과도 있었다. 냉장고가 없던 시절에 음식물을 좀 더 시원하게 보관하기 위해 만들어진 겹단지는 뚜껑이 있는 입부분에 물을 채워 넣을 수 있게 만들어 졌다. 이 부분의 물을 수시로 찬물로 갈아 주어 음식물을 상하지 않게 보관하고 벌레가 들어가는 것도 막을 수 있었다.

부엌에서 사용하는 양념을 한데 모아 놓은 단지도 눈에 띈다. 음식을 만들 때 사용하는 양념들인 소금, 깨, 고춧가루 등을 한 데 모아 놓은 것으로 운반이 편리하게 손잡이를 달아 놓았다. 단지가 몇 개 있느냐에 따라 이단지, 삼단지, 사단지, 오단지 등으로 이름 붙여졌는데 다양한 양념을 사용할 수 있는 오단지는 부잣집에서 주로 사용했다고 한다.

약재 성분을 그대로 우려내는 약탕기

양념단지 위에는 친숙한 물건인 약탕기도 눈에 띈다. 옹기는 약재를 달이기에 아주 이상적이라고 하는데 불에 달구어 진 옹기는 열이 골고루 퍼져 한약 속에 있는 성분이 잘 우러나며 보온성이 강하고 철제나 구리그릇과 달리 약재 속의 성분과 옹기 속의 성분이 화학적으로 반응하지 않기 때문이다.

지금은 돌아가신 할머니와 함께 살던 어릴 시절에는 엄마가 약탕기에 약을 달이는 일이 더러 있었다. 은근한 불로 오랜 시간 달인 약재의 향이 집 안 가득 찰 때쯤이면 막대기를 이용해 삼베에 걸러진 약재의 마지막 한 방울까지 짜내시던 엄마의 모습이 떠오른다. 한 켠에는 옹기로 만들어진 약손도 놓여 있다. 조그만 손잡이가 달린 투박한 모양의 약손을 보니 ‘할머니 손은 약손~’하며 아픈 배를 문질러 주시던 할머니의 따뜻한 손길이 느껴진다.

과학적인 아이디어가 돋보이는 옹기로는 약뇨병이 있다. 마치 호리병처럼 생긴 그릇인데 입구에는 솔잎을 막아 놓고 뒷간에 걸어 두었다. 약을 구하기 어려웠던 옛날에 사용했던 민간요법의 하나로, 솔잎을 통과한 오줌이 옹기의 정화작용과 열을 내리는 솔잎의 성질과 합쳐져 약 한 달여의 시간이 지나면 약으로 변해 ‘환원탕(還元湯)’ 이라는 이름으로 사용됐다.

7세 전후 아이들의 오줌이 그 중 제일로 약효가 좋다고 여겨졌는데 우암 송시열이 아이들 오줌을 받아 마셔 건강을 챙겼다는 이야기는 널리 알려져 있다. 오늘날에도 오줌에 있는 성분을 이용해 뇌경색 치료제나, 비타민제등을 만드는 데 쓰인다고 하니, 옛 조상들의 현명함에 감탄할 따름이다.

이 외에도 일반 가정에서 술을 빚는 것이 금지되던 시절에 술을 감추기 위해 만들었던 밀주독에서는 조상들의 재치 있는 지혜가 엿보인다. 밀주독은 두 개의 옹기가 포개져 있는 형태로 만들어져서 아래에는 술을 담아 두고 위의 뚜껑 부분에는 젓갈이나 김치를 담아 두어 교묘하게 단속을 피할 수 있었다고 한다. 또한 한 번 들어간 미꾸라지가 되돌아 나올 수 없는 구조로 만들어진 미꾸라지통에서는 꼬물거리는 미꾸라지를 한 움큼 잡고 기뻐했을 아이와 어른들의 왁자지껄함이 들리는 듯하다.

해설사의 재미있는 설명이 곁들여져 이런 저런 옹기에 빠져 있는 사이, 방학을 맞아 함께 왔던 아이들은 어느 새 저만치 물러나 저희들끼리 놀고 있다. 장독대나 약탕기를 통해 옹기에 대한 추억이 많은 나와 달리 아이들에게는 옹기가 이미 사라져 버린 유물처럼 고루하게 느껴지나 보다.

“동네가 사라지면 사람도, 그 곳의 수백 년의 기억도 사라진다.” 얼마 전, 사라져 가는 서울의 동네와 한옥에 대한 아쉬움을 주제로 한 TV 프로그램에서 강사가 한 말이다. 수백 년의 기억을 담은 것은 비단 동네나 한옥만은 아닐 것이다. 옛 조상의 경험에서 축적된 지혜로 만들어진 옹기 역시 수백 년의 기억을 담고 있다. 자라나는 아이들에게도 옹기문화가 살아 있는 유물로 전해지길 바래본다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?